翻开那本字迹清瘦的《断食日志》,仿佛触碰到了1916年杭州虎跑寺的晨钟暮鼓。38岁的李叔同正在用科学实验般严谨的态度记录断食体验:十一月廿二日,晨重九十四斤,饮泉水二百毫升…这本看似冷静的生理记录,实则是中国近代史上最决绝的人生转折——次年,这位曾创作《送别》长亭外古道边的文艺全才,将褪下西装革履,披上灰色僧袍。

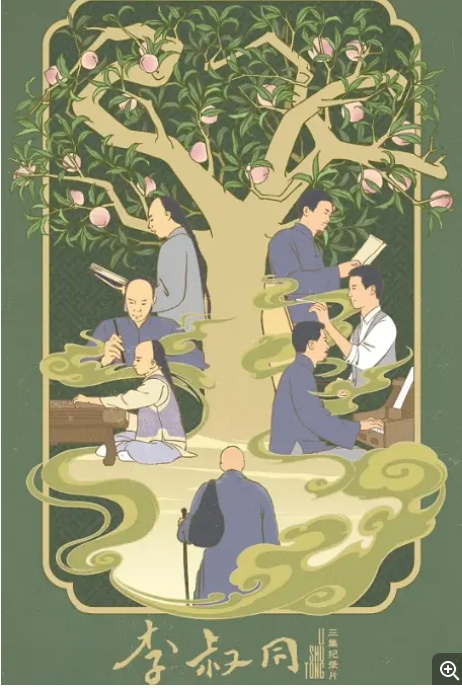

纪录片《李叔同》以三个充满禅意的篇章展开叙事。在《问余何适》中,观众能看到天津粮店后街那座三进四合院里的少年:他5岁诵《金刚经》,8岁临魏碑,15岁写出人生犹似西山日的苍凉诗句。1898年,18岁的富商之子带着钢琴和油画颜料赴沪求学,在城南草堂与许幻园等天涯五友纵论文艺,这段经历后来化作《送别》中知交半零落的注脚。

《华枝春满》聚焦1905-1918年的艺术拓荒期。当观众看到东京美术学校的学籍档案与《音乐小杂志》创刊号并列呈现时,会理解这位中国第一个话剧社团春柳社的创始人、第一个引进西方乐理的教育家,如何在金石、戏剧、绘画、音乐多个领域开风气之先。片中特别展示了1913年浙江一师课堂:他教学生用石膏模型写生,在琴房弹奏自己改编的《祖国歌》,这些场景与同时期创作的《近世欧洲文学之概观》手稿形成奇妙互文。

转折出现在1918年《天心月圆》篇章。纪录片通过杭州师范同事夏丏尊的回忆录,还原了那个著名的素斋问答:教师做得好好的,为什么出家?好比吃着碗里的饭,就不能再吃桌上的菜。但镜头语言暗示更深层动机:当镜头扫过弘一法师抗战时期念佛不忘救国的题词,特写他手抄《华严经》时颤抖的笔触,观众会意识到,这位律宗大师从未真正远离尘世。1937年厦门炮火中,他拒绝内渡:为护法故,不怕炮弹,这种精神气质与其早年《满江红·民国肇造》中的济世情怀一脉相承。

制作团队在天津李叔同故居纪念馆找到了1905年的留学行李单,在上海图书馆发现了失传已久的《国学唱歌集》原稿,这些珍贵实物与数字复原的东京上野美术学校场景交织,构建出跨越三个时代的立体叙事。特别值得一提的是,纪录片请来专业演员重现了《茶花女》中玛格丽特的造型——这正是李叔同1907年反串演出的角色,中国话剧史的首个女性形象。

当片尾镜头从泉州清源山弘一法师舍利塔缓缓拉升,画外音响起他晚年书写的悲欣交集四字时,观众终将明白:这位63岁圆寂时仅留破衲两件的苦行僧,留给世间的却是整个时代的文化星空。正如纪录片学术顾问钱斌教授所说:他像一座桥,一头连着《论语》里的’狂者进取’,一头通向佛陀的’照见五蕴皆空’。

暂无评论内容