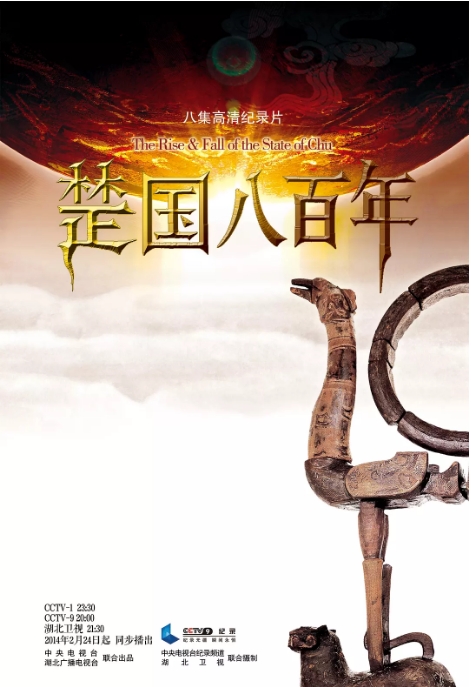

2014年播出的历史纪录片《楚国八百年》以8集篇幅,用考古发现与文献记载双重视角,系统梳理了从西周初年(约公元前1042年)至秦灭楚(公元前223年)间,这个南方古国跌宕起伏的八百年兴衰史。该片由张晓敏执导,央视纪录频道与湖北广播电视台联合制作,播出后以扎实的考据和生动的叙事获得豆瓣8.6分好评。

纪录片创新性地采用考古现场+情景再现+专家解读三重叙事结构。在湖北荆州熊家冢楚墓考古现场,摄像机记录下考古人员清理漆器残片的过程,这些纹饰精美的漆器与《楚辞》中华采衣兮若英的描写形成跨越时空的呼应。特别值得一提的是,片中复原了1978年随州曾侯乙编钟出土时的震撼场景——65件青铜编钟在地下埋藏2400年后,仍能演奏《东方红》等现代乐曲,这个实证生动展现了楚国在音乐、冶金领域的惊人成就。

在历史脉络梳理上,主创团队巧妙选取了六个关键转折点:楚人先祖筚路蓝缕的创业史、楚庄王问鼎中原的争霸时刻、吴起变法引发的制度变革、屈原投江背后的文化隐喻,以及最终在秦国铁骑下的悲壮落幕。每集片头出现的楚国疆域动态地图,直观展示了这个最初仅有五十里封地的子爵国,如何发展成为地方五千里,带甲百万的战国七雄之一。

该片在学界引发广泛讨论的一个亮点,是对楚文化特质的深度挖掘。通过对比中原青铜器的庄重规整与楚国青铜器的灵动奇诡(如藏于湖北省博物馆的虎座鸟架鼓),纪录片揭示出楚人信巫鬼,重淫祀的浪漫主义精神如何滋养出《离骚》《天问》这样的文学瑰宝。中国社科院考古研究所研究员刘庆柱在片中特别指出:楚文化把中原的理性精神和南方的神秘主义完美融合,这种文化杂交优势在战国时期达到顶峰。

作为首部系统梳理楚文明的纪录片,该片在视听呈现上颇具匠心。运用三维动画还原了早已消失的楚都纪南城布局,通过显微摄影展示楚国漆器上比头发丝还细的描金纹路。总撰稿人张宏杰透露,团队曾专程赴湖南长沙马王堆汉墓取材,因为虽然马王堆属汉代,但出土的T形帛画、漆器纹样都延续着鲜明的楚文化基因。

值得注意的是,纪录片没有回避学术争议。比如关于楚人族源,同时呈现了中原迁徙说与土著说两种观点;在评价楚怀王时,既展现其误信张仪导致丧师失地的昏聩,也通过出土的《鄂君启节》证实他在商业制度方面的创新。这种客观平衡的叙事态度,使该片成为公众了解楚史的重要窗口。

从播出效果看,纪录片成功唤起了地域文化认同。在湖北博物馆,曾侯乙编钟展区常年可见家长带着孩子对照纪录片内容寻找文物细节。正如武汉大学历史学院教授徐少华所言:这部片子让沉睡的文物开口说话,使楚文化不再是教科书上的抽象概念,而成为可感知的精神血脉。

暂无评论内容