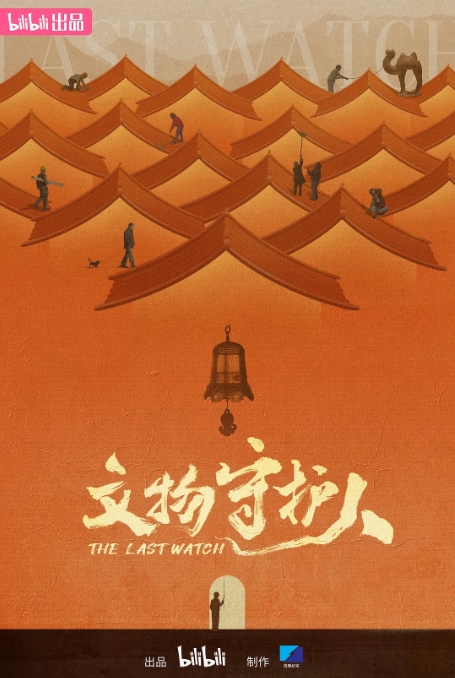

当清晨第一缕阳光洒在敦煌莫高窟的崖壁上,61岁的壁画修复师李云鹤已经开始了他的日常工作。他手持细如发丝的修复笔,像外科医生般小心翼翼地修补着起甲的千年壁画——这是《文物守护人》纪录片中令人动容的一幕。这部由马婉婷、李筱芫和李焱天联合执导的纪录片,用8集×20分钟的体量,为我们打开了观察中国文物保护的全新视角。

不同于传统文物纪录片对器物本身的聚焦,《文物守护人》创新性地采用了双主角叙事结构。镜头在斑驳的青铜器与修复师布满老茧的双手之间切换,在古建筑榫卯与测绘师的三维建模图之间流转。摄制组历时两年跟踪拍摄,记录下山西应县木塔的斗拱如何与它的监测员对话,敦煌写经如何向古籍修复师诉说它的脆弱。

在第三集《土与火之歌》中,景德镇御窑遗址的考古领队江小民带着团队,像拼图般复原着明代青花瓷碎片。一个令人惊叹的细节是:某次他们通过比对釉色和胎土,意外发现散落在不同探方的瓷片竟来自同一件宣德年间的龙纹大缸,这种跨越时空的破镜重圆,正是文物与守护者之间独有的默契。

>特别值得一提的是,该片没有刻意渲染文物的高龄光环,而是通过守护者的日常带出专业冷知识。比如布达拉宫维修队的藏族工匠,会按照传统在颜料中加入牦牛胆汁来增强耐久性;长城保护员张鹤珊三十年来坚持手工记录城墙裂缝,这些笔记后来成为研究明代夯土工艺的重要资料。

导演团队采用4K超高清+微距摄影技术,让观众能清晰看到青铜器铭文里的笔锋转折,织物修复时丝线的经纬走向。在杭州西湖文化景观的拍摄中,他们甚至捕捉到雷峰塔遗址砖块上北宋工匠留下的指纹——这个穿越千年的握手瞬间,完美诠释了守护的真正含义。

正如总导演马婉婷在访谈中所说:我们想拍的不是冷冰冰的文物,而是温度绵延的文明。当90后考古队员用三维扫描仪续写甲骨文研究,当非遗传承人用古法还原失传的缂丝技艺,这才是最动人的文化传承。该片在央视纪录频道首播后,豆瓣开分达8.9分,不少观众感叹原来国宝会说话,是因为有人在替它们发声。

从良渚古城的水利系统到大运河的船闸遗址,从云冈石窟的数字化保护到南海Ⅰ号沉船的整体打捞,《文物守护人》用一个个小而美的故事串联起中华文明的基因图谱。正如片尾曲所唱:你是过去写给未来的信,我是今生站岗的邮差,这或许是对文物守护最好的诠释。

暂无评论内容