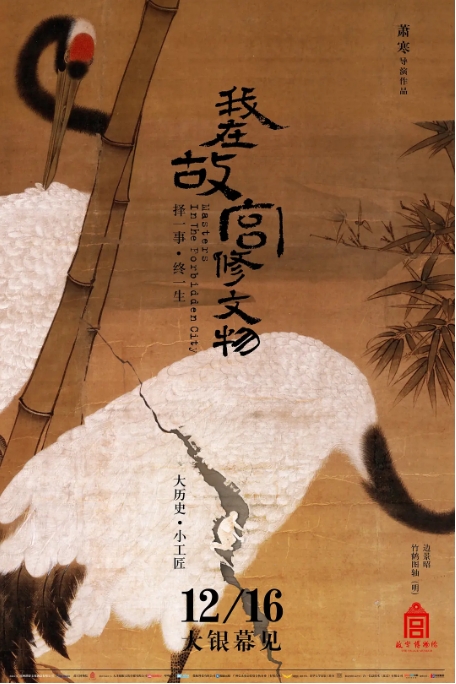

当清晨的阳光穿过故宫朱红色的宫墙,一群身着深蓝色工作服的人影早已在文物修复室里忙碌起来。纪录片《我在故宫修文物》用镜头带我们走进了这个常人难以触及的神秘世界,让我们得以见证那些承载着中华文明的珍宝如何在现代文物医生手中重获新生。

影片以故宫博物院建院90周年为背景,记录了书画、青铜器、木器、陶瓷等不同领域的修复专家们的工作日常。观众会惊讶地发现,这些修复师使用的很多工具和方法,与几百年前几乎没有差别。比如书画修复专家徐建华在修复乾隆年间《崇庆皇太后八旬万寿图》时,依然沿用传统的揭裱技艺,用毛笔蘸着特制浆糊,在薄如蝉翼的古画背面一层层补上宣纸。这种看似简单的工序,往往需要重复上百次。

钟表修复师王津的故事尤其令人动容。为了修复一座18世纪的铜镀金乡村音乐水法钟,他和徒弟亓昊楠花了整整8个月时间。这座由英国工匠制作的精美钟表现存世仅两件,内部1000多个零件大多锈蚀损坏。镜头记录下师徒二人如何用自制的工具,一点点清理、修复每个齿轮,当钟表重新奏响莫扎特小夜曲的那一刻,两百年前的时光仿佛在修复室里重新流动。

影片不仅展现技艺传承,更捕捉到文物与人之间微妙的情感连结。木器修复师屈峰一边雕刻佛像,一边说:文物其实跟人一样,年轻时血气方刚,老了就含蓄内敛。我们修复时不能破坏它经历岁月后的气质。这种对文物的理解与尊重,正是故宫修复师们代代相传的精神内核。

值得一提的是,影片采用的年轻化叙事手法让传统文化焕发新活力。修复师们会在工作间隙给故宫的猫喂食,骑着自行车穿过空无一人的太和殿广场,这些充满生活气息的画面打破了人们对文物修复工作的刻板印象。正如导演萧寒所说:我们想展现的不是高高在上的国宝,而是一群用双手守护文明的普通人。

这部86分钟的纪录片就像一扇精心设计的时间之窗,让我们得以窥见中国最顶级的文物修复团队如何用匠心延续文明血脉。当年轻学徒在老师傅指导下完成第一件独立修复作品时,我们看到的不仅是一门手艺的传承,更是一个民族对自身文明最温柔的守护。

暂无评论内容