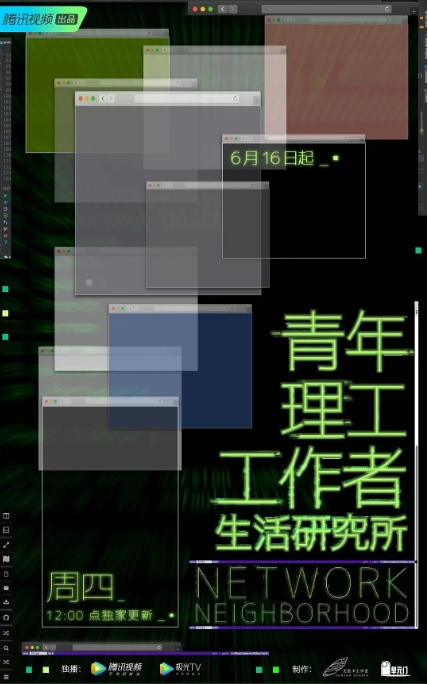

当外卖骑手的导航路线越来越精准,当短视频推送总能猜中你的喜好,我们似乎生活在一个被算法精心计算过的世界里。纪录片《青年理工工作者生活研究所》(简称青工所)就像一把理工科的手术刀,剖开这些习以为常的日常现象,带观众看清技术社会背后的运行逻辑。

制作团队采用了一种独特的田野调查+数字考古方式:他们用Python代码分析2000份外卖订单,发现午高峰时段接单量最大的不是商业区,而是医院周边——这个反直觉的结论揭示了算法背后真实的人间冷暖;通过3D建模还原不同年代的电话亭,从铸铁材质到玻璃幕墙的演变,意外成为城市公共空间萎缩的见证。这些案例生动诠释了导演王路所说的:每个数据点都是时代打在普通人身上的坐标。

纪录片涉及的16个议题就像当代生活的技术切片:既有为什么总在电梯里遇到同事这样的生活统计学,也有老年人为何沉迷手机游戏的代际观察。第3集《像素战争》尤为精彩,研究团队通过游戏引擎还原了早期电子游戏的角色设计,发现1985年《超级马里奥》的像素蘑菇头,其实是为了规避当时显像管电视的成像缺陷——这种技术限制反而成就了经典形象。

制作组特别设计了知识浓度指示器,用从1到5的辣椒图标标注每集内容的烧脑程度。比如讲解WiFi信号传播的《无线幽灵》被标为3颗辣椒,而用流体力学分析奶茶珍珠运动的《波霸物理学》只有1颗辣椒。这种设计让硬核知识变得像选择辣度一样亲切,观众可以根据自己的知识味蕾自由选择。

值得一提的是,纪录片中所有实验装置都是用日常物品DIY的。测量地铁人流速度的传感器装在买菜小推车里,分析泡面吸水率的显微镜架在折叠桌上——这种厨房实验室风格恰恰印证了他们的核心理念:理解当代生活不需要高端设备,重要的是保持好奇心和科学思维。正如某位参与研究的90后工程师所说:我们不是在发明新技术,而是在解码已经改变世界的技术密码。

暂无评论内容