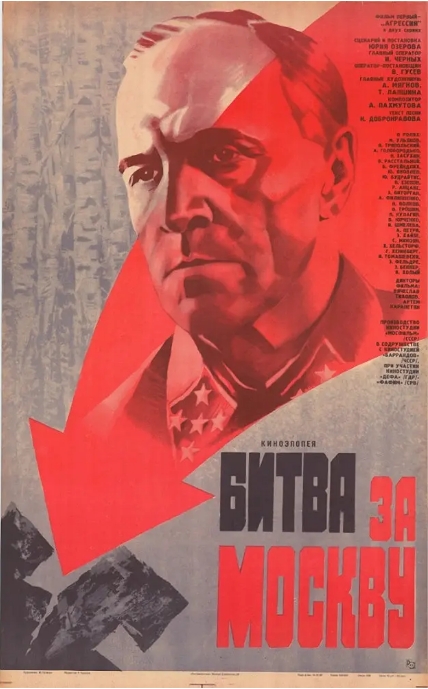

1985年上映的苏联史诗巨制《莫斯科保卫战》堪称战争电影史上的里程碑之作。这部由尤里·奥泽洛夫执导的鸿篇巨制,以358分钟的恢弘篇幅再现了二战东线战场最关键的转折点——1941年莫斯科战役的全貌。

影片采用多线叙事手法,既展现了斯大林、朱可夫等高层将领的运筹帷幄,又通过普通士兵、民兵和市民的视角还原了前线与后方的真实境况。特别值得一提的是,剧组在莫斯科郊外1:1重建了当年的战场场景,动用了超过万名群众演员和数百台真实二战装备,其中许多坦克飞机都是博物馆的珍贵藏品。这种近乎偏执的考据精神,使得片中红场阅兵后直接开赴前线等经典场景具有震撼人心的真实感。

在人物塑造上,米哈伊尔·乌里扬诺夫饰演的朱可夫元帅堪称经典。他没有简单塑造一个完美统帅,而是通过雪夜急行军顶着压力反攻等细节,展现了一位既要应对德军闪电战,又要周旋于克里姆林宫政治漩涡的复杂将领。片中德军将领的塑造也突破了当时社会主义阵营电影的套路,比如第4集团军司令克鲁格在战况会议上的专业表现,客观呈现了对手的军事素养。

影片对历史细节的还原令人叹服:从莫斯科市民用玻璃瓶制作燃烧弹(后来著名的莫洛托夫鸡尾酒),到西伯利亚师穿着白色伪装服在零下40度发动反击,这些真实历史事件通过电影语言得到生动再现。特别在表现台风行动受阻时,导演用长达20分钟的暴风雪镜头,配合德军士兵冻僵的手指扣不动扳机的特写,将冬将军这个历史名词具象化。

作为二战胜利40周年献礼片,该片在艺术处理上难免带有时代印记,但相比同期战争片仍展现出难得的客观性。比如没有回避苏联早期的溃败,如实表现了布良斯克方面军被围歼的惨烈;在表现民兵部队时,既歌颂了他们的英勇,也通过新兵颤抖着填装炮弹的细节,展现了战争的残酷本质。

这部耗时三年制作的史诗,至今保持着多个纪录:苏联电影史上投资最高(折合约1.2亿美元)、动用军事装备最多(包括30辆T-34坦克)、参演正规军人数最多(5个红军整编团轮流参与拍摄)。其358分钟的原始版本分为《台风行动》和《台风受阻》上下两部,后来国际发行时多被剪辑为单集版本。

在豆瓣获得8.4分的评价,印证了这部冷战时期作品超越意识形态的艺术价值。当镜头扫过红场上那些年轻面孔走向战场的背影时,观众看到的不仅是一部战争史诗,更是对和平最深刻的叩问。

暂无评论内容