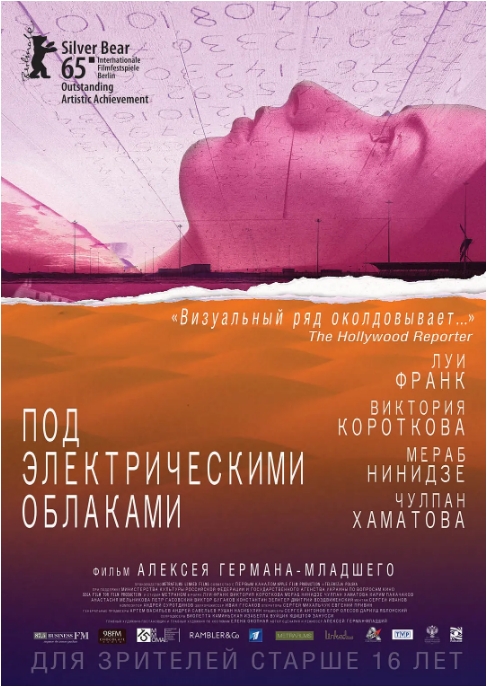

在2015年柏林电影节主竞赛单元亮相的《电子云层下》,是俄罗斯导演小阿列克谢·日耳曼献给后苏联时代的一首视觉诗。这部充满哲学思辨的科幻寓言,用七个相互关联的章节,描绘了2030年西伯利亚荒原上一座未完工的摩天大楼里发生的故事。影片中那座永远建不完的通天塔,恰如导演对俄罗斯现代化进程的隐喻——宏伟蓝图与残酷现实始终隔着无法弥合的裂缝。

日耳曼延续了其父老阿列克谢·日耳曼(《路西法》导演)的视觉风格,全片采用高对比度的黑白摄影,画面中弥漫着电子设备发出的诡异蓝光。这种独特的视觉处理让西伯利亚的冰雪荒原呈现出超现实质感,与片中角色讨论的量子物理、平行宇宙等话题形成奇妙呼应。摄影师谢尔盖·米库尔恰克曾透露,他们特意改造了ARRI Alexa数字摄影机,通过特殊滤镜模拟出苏联时期胶片电影的颗粒感。

影片核心场景设定在一座停工的建筑工地,这个灵感来源于现实中的莫斯科联邦大厦。这座始建于2003年的摩天楼,因资金问题多次停工,成为俄罗斯经济起伏的象征。日耳曼将这种未完成性扩展到更宏大的叙事层面——片中角色们讨论着要建造通往宇宙的轨道电梯,却在破败的工棚里喝着劣质伏特加,这种荒诞反差正是导演对俄罗斯民族性格的精准捕捉。

主演梅拉布·尼尼泽(《烈日灼人》)饰演的物理学家角色令人印象深刻。他在片中大段独白引用了苏联科学家齐奥尔科夫斯基的太空理论,这个细节暗含着对苏联航天黄金时代的追忆。而丘尔潘·哈马托娃饰演的神秘女子,其服装造型明显致敬了塔可夫斯基《潜行者》中的角色设计,这种迷影梗让科幻影迷会心一笑。

影片在科幻外壳下包裹着深沉的历史反思。2030年的设定看似未来,实则处处可见苏联美学的幽灵——生锈的航天器零件、斯大林式建筑、老式收音机里播放的苏维埃进行曲。这种时空错置的处理,与波兰作家莱姆的科幻小说有异曲同工之妙,都在探讨技术变革中不变的人性困境。

值得一提的是,这部俄乌波三国合拍片的制作过程本身就充满戏剧性。2014年克里米亚危机爆发时,剧组正在乌克兰敖德萨取景,不得不临时调整拍摄计划。这种现实政治的动荡,意外强化了影片中分崩离析的世界的主题表达,也让138分钟的观影体验如同经历一场穿越时空的哲学漫游。

暂无评论内容