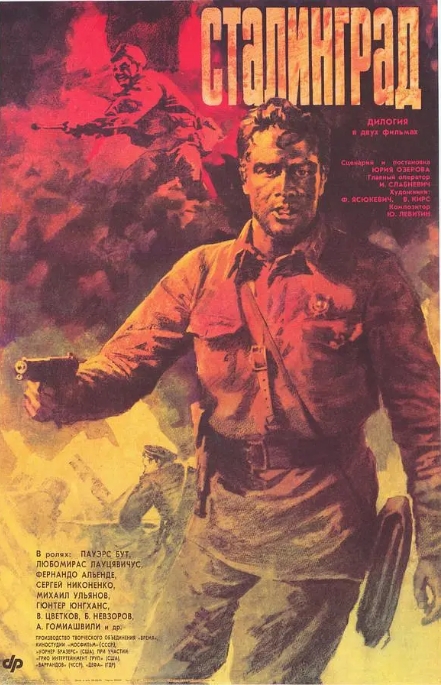

1990年上映的《斯大林格勒大血战》是苏联解体前最后一部史诗级战争巨制,由卫国战争三部曲导演尤里·奥泽洛夫操刀。这位曾亲历二战的导演,用196分钟的恢弘篇幅再现了人类战争史上最惨烈的城市攻防战。影片采用多国合拍模式,云集了苏联、美国、东德等国的实力派演员,在冷战末期这个特殊时间节点,完成了一次难得的跨国影视合作。

影片以1942年夏季至1943年初的斯大林格勒战役为背景,通过三条交织的叙事线展开:德军第六集团军的推进、苏军第62集团军的殊死抵抗,以及被困在交战区的平民视角。其中米哈伊尔·乌里扬诺夫饰演的崔可夫将军尤为出彩,这位在真实历史中带领苏军死守马马耶夫岗的将领,其我们背后就是伏尔加河的著名台词被精准还原。影片特别刻画了巴甫洛夫大楼保卫战的23名苏军士兵,他们用58天坚守一栋残破建筑的真实事件,成为整部电影最震撼的段落之一。

在军事细节上,剧组动用了大量二战遗留装备。T-34坦克群冲锋的镜头是在莫斯科郊外军事基地实拍,那些被火焰喷射器点燃的建筑物场景,则借鉴了1943年苏联新闻纪录片中的真实画面。值得一提的是,德军视角的戏份全部由东德演员用德语演出,这种语言真实性在当时社会主义阵营战争片中相当罕见。

与1972年苏联版《斯大林格勒大血战》相比,本片更注重展现战争的残酷性。有个长达7分钟的长镜头跟随医护兵穿越战场,沿途尽是残缺的肢体和凝固汽油弹烧伤的士兵,这个镜头直接启发了后来《拯救大兵瑞恩》的诺曼底登陆场景。影片结尾处,被俘德军在零下30度严寒中走向西伯利亚战俘营的镜头,配合肖斯塔科维奇《第七交响曲》的变奏,构成令人窒息的战争寓言。

作为苏联时代的最后一部战争史诗,该片豆瓣7.9分的评价体现了其历史价值。虽然受限于1990年动荡的政治环境,部分情节处理略显仓促,但其对战争本质的反思、对普通士兵的人文关怀,使其成为研究苏联战争电影不可忽视的重要文本。影片中那个反复出现的意象——被炸毁的儿童旋转木马,后来被《兵临城下》等众多二战电影致敬,成为战争荒诞性的经典符号。

暂无评论内容