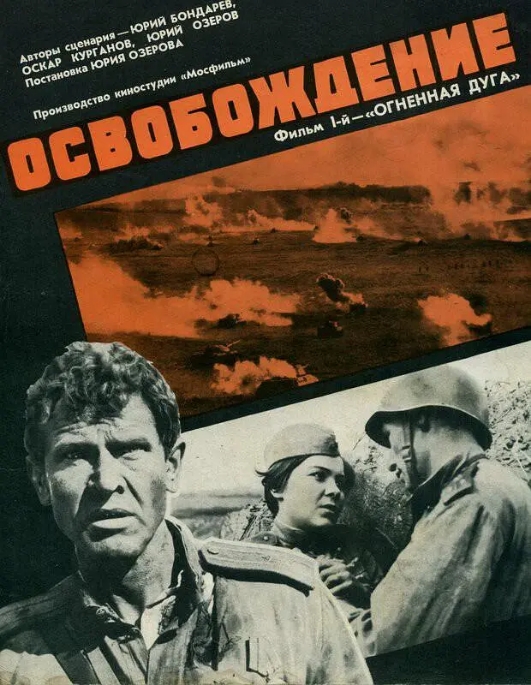

在苏联电影史上,《解放》系列(1970-1971)堪称史诗级战争巨制的标杆。这部由五部曲组成的鸿篇巨制,以1943年库尔斯克会战为起点,一直描绘到1945年柏林战役的胜利,用近8小时的总时长全景式再现了东线战场的决定性战役。导演尤里·奥泽洛夫曾亲历卫国战争,他用电影胶卷构筑的钢铁洪流,至今仍被军迷奉为最真实的二战影像教科书。

第一部《炮火弧线》聚焦战争转折点——库尔斯克坦克大会战。影片开场便是震撼人心的长镜头:T-34坦克群在草原上展开楔形攻势,与德军虎式坦克的钢铁碰撞掀起漫天尘土。剧组动用了真实退役的200余辆坦克参演,其中不少坦克直接从博物馆开出,履带上还带着当年的弹痕。这种近乎偏执的考据精神,使得影片中每场战役的兵力部署都与军事档案馆资料高度吻合。

饰演朱可夫元帅的演员维亚切斯拉夫·吉洪诺夫曾说:我们不是在表演历史,而是在战壕里重新经历它。影片中苏军指挥部场景全部在真实的地下掩体拍摄,演员们穿着原版军服,连地图上的标记笔迹都复刻自当年作战地图。这种细节把控让德国《明镜》周刊也不得不承认:这是第一部让西方观众看清东线战场惨烈的电影。

特别值得一提的是影片的声效设计。在普罗霍罗夫卡坦克战的场景中,混音师采集了真实坦克炮击的声波频谱,通过特殊的录音技术让影院座椅都随之震动。这种沉浸式体验让1970年的观众第一次感受到战争的声音,该技术后来被斯皮尔伯格在《拯救大兵瑞恩》中借鉴发展。

作为冷战时期的产物,《解放》系列难免带有意识形态色彩,但其艺术价值已超越时代。2000年俄罗斯文化部对胶片进行4K修复时发现,奥泽洛夫在拍摄德军溃败镜头时,刻意保留了士兵眼中的人性恐惧——这个细节让当代影评人看到了导演隐藏的人道主义视角。如今在莫斯科胜利公园的露天放映会上,白发苍苍的老兵们仍会对着银幕上的冲锋场景精准报出当年各装甲师的番号,这或许是对这部战争史诗最好的注解。

暂无评论内容