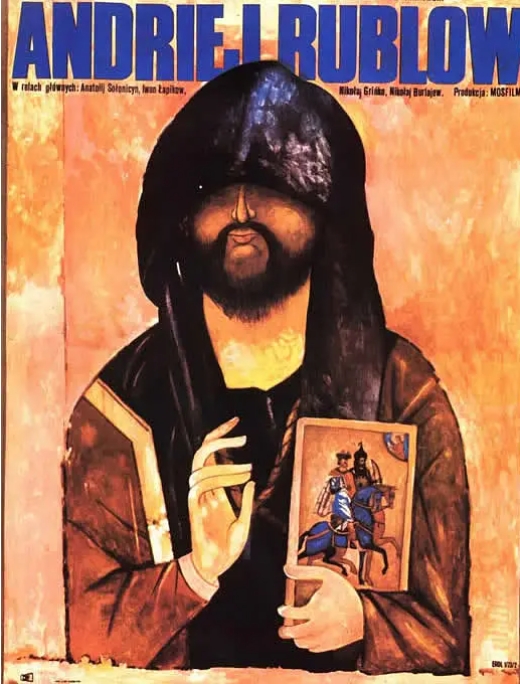

在1966年苏联电影史上诞生了一部震撼人心的史诗巨作——《安德烈·卢布廖夫》。这部由电影诗人安德烈·塔可夫斯基执导的作品,与其说是传记片,不如说是一幅用光影绘就的中世纪俄罗斯精神画卷。影片以15世纪俄罗斯最伟大的圣像画家安德烈·卢布廖夫的生平为线索,却出人意料地采用了缺席式叙事——这位主角在近三小时的影片中,有超过三分之一的时间并未出现在画面里。

影片开篇就用一个极具象征意义的热气球飞行段落,暗示了艺术家追求自由与现实的矛盾。这个长达7分钟的无声场景中,一个农民乘着自制的热气球飞越俄罗斯广袤的土地,最终坠落身亡。塔可夫斯基后来解释,这个与卢布廖夫生平毫无关系的序幕,实际上隐喻了艺术创作的宿命——即便注定失败,人类仍渴望触摸天空。

电影采用八段式结构,每段以宗教节日命名,时间跨度从1400年延续至1423年。最令人震撼的最后的审判段落中,塔可夫斯基用近30分钟完整呈现了教堂钟铸造的全过程。这个没有台词的长镜头,通过年轻铸钟匠在父亲去世后独自完成不可能任务的经历,暗喻艺术传承的艰辛。当钟声最终响彻云霄时,沉默多年的卢布廖夫终于开口说话,这个场景成为电影史上最富宗教感的艺术觉醒时刻。

影片中鞑靼人入侵的战争场面完全颠覆了传统历史片的表现方式。塔可夫斯基没有使用任何配乐,只有马蹄声、惨叫声和火焰燃烧的声音。一组长达12分钟的跟拍镜头,带领观众亲历弗拉基米尔圣母升天大教堂被洗劫的全过程。摄影师瓦迪姆·尤索夫采用高对比度的黑白摄影,使壁画被毁的画面具有令人窒息的视觉冲击力。

由于涉及宗教题材和过于阴暗的历史呈现,本片在苏联遭遇了长达五年的禁映。直到1969年戛纳电影节,205分钟的完整版才得以面世。有趣的是,塔可夫斯基坚持在片中使用中世纪俄语、鞑靼语和意大利语对白,甚至没有为国际放映准备字幕,因为他认为图像本身就是最 universal 的语言。

影片结尾处,彩色胶片突然取代了之前的黑白画面,卢布廖夫的传世之作《三位一体》圣像在阳光下熠熠生辉。这个划时代的视觉转换,不仅象征着艺术对苦难的超越,也成为塔可夫斯基电影美学的标志性时刻——正如他所说:真正的艺术,终将在时间的灰烬中显现其永恒的光芒。

暂无评论内容