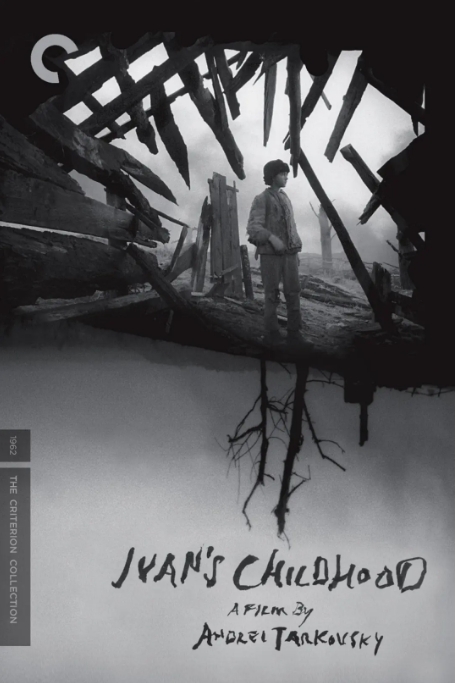

在1962年的苏联银幕上,一部名为《伊万的童年》的黑白电影震撼了世界影坛。这部由时年30岁的安德烈·塔可夫斯基与爱德华·阿巴洛夫联合执导的战争片,以其独特的诗意表达和残酷现实交织的叙事,成为苏联新浪潮电影的重要代表作。

影片改编自弗拉基米尔·博戈莫诺夫的战争小说《伊万》,讲述12岁男孩伊万在二战期间成为苏军侦察兵的故事。与大多数战争片不同,塔可夫斯基用超现实主义的梦境段落,将孩子本该拥有的快乐童年与残酷战争形成尖锐对比。尼古拉·布尔里亚耶夫饰演的伊万有着超越年龄的坚毅眼神,这个角色让他成为当年威尼斯电影节最年轻的影帝提名者。

电影中令人难忘的场景比比皆是:伊万在废弃教堂里与少女玛莎的相遇,充满象征意味的苹果树梦境,以及最终揭示命运的黑白档案照片。塔可夫斯基运用深焦镜头和长镜头的标志性手法,让战壕里的泥泞、森林中的雾气都成为叙事语言。特别值得注意的是,影片中德军说的都是真实德语而非俄语配音,这在当时苏联电影中相当罕见。

作为塔可夫斯基的处女作,《伊万的童年》已展现出他后来作品中的典型特征:对水的意象运用(片中多次出现河流与雨水),对宗教符号的隐喻(十字架、苹果等),以及时间非线性的叙事方式。这些元素让这部战争片超越了类型局限,成为探讨人性与记忆的哲学作品。

影片在1962年威尼斯电影节获得金狮奖,评委会特别称赞其用电影诗的方式展现了战争的荒谬。但有趣的是,塔可夫斯基本人后来对这部作品评价复杂,认为其中仍留有学生作业的痕迹。不过正是这种青涩与天才的混合,让《伊万的童年》成为影史经典——它既是一个孩子被战争摧毁的悲剧,也是一位电影诗人诞生的见证。

时至今日,影片开头那个飞越战场的梦境段落,依然被电影学者反复分析。伊万在梦中与母亲相会的场景,与后来他在废墟中穿行的现实形成 heartbreaking 的对比,这种叙事手法影响了包括斯皮尔伯格在内的一代导演。正如塔可夫斯基所说:这部电影不是关于战争,而是关于被战争夺走的东西。

暂无评论内容