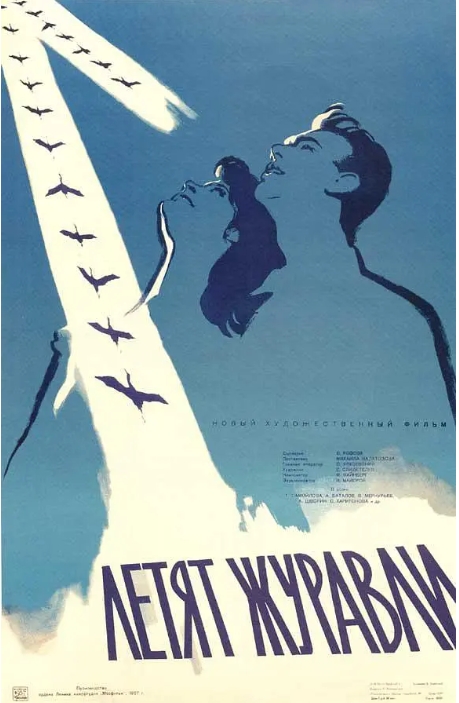

1957年问世的苏联电影《雁南飞》(Летят журавли)堪称影史经典,导演米哈伊尔·卡拉托佐夫用诗意的镜头语言,讲述了一个在战争阴影下依然倔强生长的爱情故事。这部获得第11届戛纳电影节金棕榈奖的作品,不仅是苏联解冻时期电影的代表作,更以其突破性的摄影美学震撼了世界影坛。

影片中那对年轻恋人薇罗尼卡(塔吉娅娜·萨莫依洛娃饰)和鲍里斯(阿列克谢·巴塔洛夫饰)的悲剧,折射出整个苏联一代人的集体创伤。当鲍里斯毅然参军奔赴前线时,那个在莫斯科河畔旋转的长镜头里,萨莫依洛娃用颤抖的双手和失焦的眼神,完美演绎了爱人突然消失时的心理地震。这个被后世无数电影教科书分析的经典场景,其实采用了当时罕见的斯坦尼康稳定器拍摄,摄影师谢尔盖·乌鲁谢夫斯基甚至为此改装了军用直升机上的设备。

特别值得注意的是影片中反复出现的仙鹤意象。在斯拉夫文化中,迁徙的仙鹤既是灵魂的象征,也预示着季节更替。当薇罗尼卡在轰炸后的废墟中奔跑时,天空中掠过的鹤群与地面扭曲的电车轨道形成超现实构图——这种将战争残酷与自然诗意并置的手法,打破了当时社会主义现实主义艺术的条框。1958年该片在巴黎上映时,法国影评人惊叹其用羽毛般轻盈的镜头承载了钢铁般沉重的主题。

片中那个著名的楼梯段落同样值得玩味。薇罗尼卡得知鲍里斯死讯后,螺旋下降的楼梯在广角镜头中变形为吞噬希望的漩涡,此时背景里逐渐响起的肖斯塔科维奇《第七交响曲》选段,与画面形成了惊人的情感共振。这种声画对位技巧,比好莱坞新浪潮的类似尝试早了整整十年。

作为赫鲁晓夫解冻政策时期的文化产物,《雁南飞》难得地展现了战争中的个体伤痛而非集体英雄主义。当薇罗尼卡最终将捧花分发给前线归来的士兵时,那些年轻面孔上交织着喜悦与茫然的复杂表情,道出了所有战争幸存者难以言说的精神困境——这个充满人道主义关怀的结尾,让影片超越了简单的反战宣言,成为跨越时空的情感史诗。

暂无评论内容