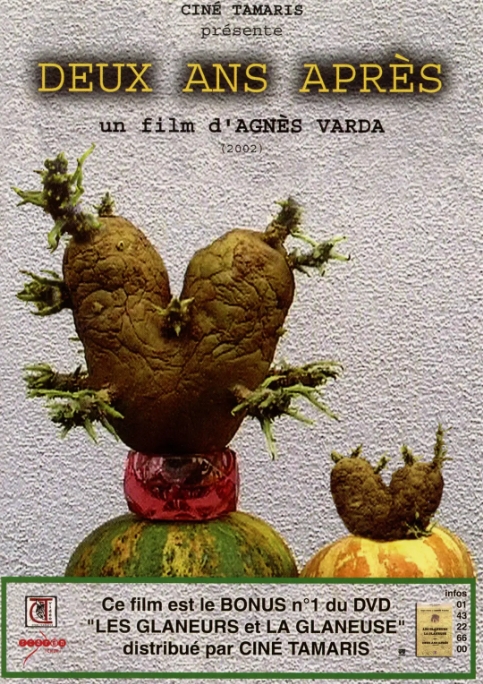

2002年上映的纪录片《艾格妮捡风景:两年后》是法国新浪潮之母阿涅斯·瓦尔达对自己前作《拾穗者》的一次深情回访。这部仅有63分钟的续作延续了瓦尔达标志性的创作风格——手持摄像机如同画笔般自由挥洒,将镜头对准法国城乡那些被主流社会忽视的角落。

影片开场,瓦尔达用特写镜头展示自己花白的头发和皱纹,这种自我凝视成为全片的基调。与一般纪录片不同,她将自己的衰老过程也作为拾捡的对象:时间从我们每个人身上捡走了些什么,就像农民捡走土豆,潮水捡走贝壳。这种诗意的比喻让影片超越了对社会现象的简单记录。

在技术处理上,瓦尔达大胆使用当时还不多见的数码摄像机。有个令人难忘的段落:她将镜头对准自己颤抖的左手,画面随着脉搏轻微晃动,这种不完美的真实感恰如她所要记录的那些不完美的蔬果和物品。在巴黎郊外的市场,摄像机捕捉到被丢弃的草莓——它们因为形状不规则而被淘汰,却依然鲜红饱满。

影片中最动人的案例来自一位退休教师。他在垃圾场发现被丢弃的油画修复工具后,开始自学名画修复。瓦尔达用长达7分钟的跟拍,记录他用捡来的颜料修复《蒙娜丽莎》复制品的过程。这个段落生动诠释了影片核心:被丢弃的不仅是物品,更是创造的可能性。

作为法国真实电影运动的代表人物,瓦尔达在这部续作中展现了更成熟的观察视角。当镜头扫过超市后门成箱的过期食品时,她没有进行道德说教,而是让画面自己发声。这种克制反而让观众更能体会食物浪费的荒诞性。

值得一提的是,瓦尔达在片中穿插了前作人物的近况更新。比如那位收集时钟的流浪艺术家,两年后他的时钟博物馆已经发展到200多件藏品。这些延续性的故事让影片成为一场跨越时空的对话,也体现了纪录片作为时间艺术的独特魅力。

这部作品在豆瓣获得8.4分的高评价,不仅因为其人文关怀,更因瓦尔达开创性的第一人称纪录片风格。她把摄像机变成第三只眼睛,带领观众重新发现那些被忽视的生活褶皱。正如片中那个用废弃玻璃制作教堂花窗的老人所说:世界上没有真正的垃圾,只有放错位置的宝藏。

暂无评论内容