当历史课本上的大人物脱下伟人光环,坐在灶台前为你讲述他最爱的那道家常菜时,你会突然发现:原来苏轼被贬黄州时发明的东坡肉,藏着比《赤壁赋》更鲜活的生命力;李清照晚年独居江南,那一盏醉枣酒里浸泡的,何止是果实,分明是寻寻觅觅的万千愁绪。

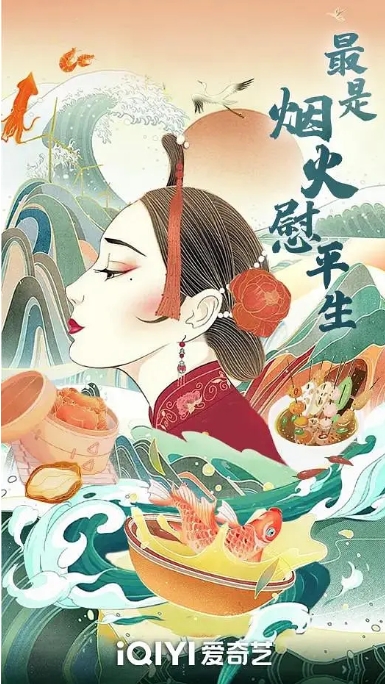

这部名为《最是烟火慰平生》的纪录片,就像一位精通古今的美食侦探,带着观众穿梭于六个传奇人物的厨房。摄制组走访了开封博物馆的宋代厨房复原区,在那里,研究人员用出土的北宋灶具重现了李清照可能使用过的温酒器——那个三足青铜温酒盏,恰好能温热她词中常出现的琥珀浓。而在黄州东坡赤壁景区,当地厨师仍遵循着明代《宋氏养生部》记载的古法,用慢火煨制三小时以上的带皮五花肉。

制作团队特别邀请到复旦大学历史系徐静波教授担任学术顾问。徐教授在采访中透露:我们找到一份清代食单,记载着苏轼在惠州时,曾用荔枝蘸酱油食用——这种看似黑暗的搭配,其实是唐宋时期常见的果品吃法。这种考据精神贯穿全片,比如通过分析南宋《武林旧事》的宴饮记载,还原了陆游矮纸斜行闲作草时配的茶点拼盘。

每集30分钟的篇幅里,镜头语言极具巧思。拍摄苏轼篇时,摄影师用微距镜头记录下糖色在砂锅里由琥珀转为绛红的过程,恰似《寒食帖》墨迹的层次变化;李清照那集则特意选在雨天拍摄,让蒸腾的水汽与酒香在光影中交织,再现三杯两盏淡酒的意境。

值得一提的是,片中所有复原菜品都经过严谨考据。比如根据敦煌文书P.2609卷记载,唐代确实存在将羊肉与胡椒同煮的胡炮肉,这为片中安史之乱时期的杜甫饮食场景提供了确切依据。这些细节让观众意识到:当我们咀嚼着与古人相同的风味时,齿颊间流动的其实是跨越千年的文化DNA。

导演戴修扬在采访中表示:我们不想做高高在上的历史说教,而是希望通过食物的温度,让观众触摸到历史人物的心跳。这种创作理念使得该片在试映时,有位中学生观众感慨:原来课本里’一蓑烟雨任平生’的苏轼,也会为炖肉火候不够而皱眉啊。

暂无评论内容