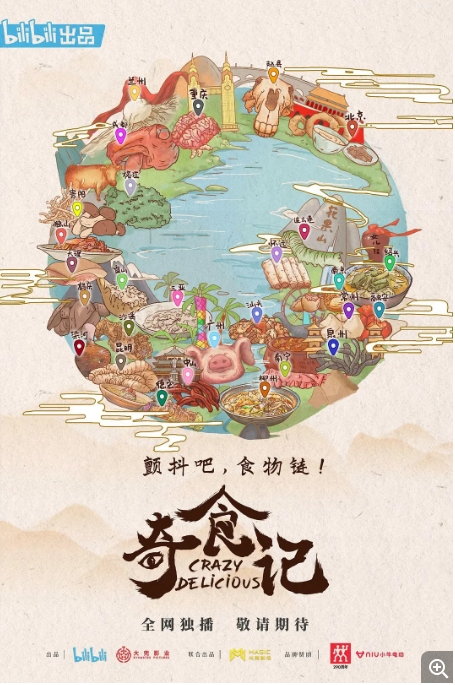

当大多数美食纪录片都在展示色香味俱全的饕餮盛宴时,《奇食记》却另辟蹊径,将镜头对准了那些让人闻风丧胆的奇特食物。这部被称为国内首部反美食纪录片的作品,就像一场充满冒险精神的美食考古,带我们重新思考美味二字的真正含义。

一、美食的边界在哪里?

在云南红河州,摄制组记录下当地特色的酸蚂蚁蛋。这种拇指大小的蚂蚁卵,被哈尼族人视为待客上品。镜头下,村民熟练地从树干取下蚁巢,颗颗晶莹剔透的蚁卵在竹筒里晃动,拌上辣椒生吃的场景让不少观众直呼头皮发麻。但当地人告诉我们,这种蛋白质含量是牛肉3倍的美食,其实带着奇妙的柠檬酸香。

类似这样的发现贯穿全片:从广西的牛瘪火锅(用牛胃里未完全消制的草料熬汤)、福建的土笋冻(沙虫制作),到宁绍地区的霉苋菜梗…制作团队历时9个月,行程2万多公里,挖掘出30多种极具争议的地方美食。

二、食物背后的文化密码

在第六集《臭味相投》中,导演用人类学视角解读了食臭文化。比如绍兴的霉千张,这种散发着刺鼻气味的豆制品,其实蕴含着江南地区应对潮湿气候的智慧——通过可控发酵延长食物保质期。当地老人说:没有三碗饭配不下一块霉千张,但吃过三次就会想念这个味道。

更令人动容的是贵州从江的牛粪火锅(牛瘪火锅)特写。镜头跟随侗族姑娘阿朵,记录她清晨上山采集草药喂牛的全过程。这些草药会让牛瘪带着清香,是阿妈教我的秘方。当她在火塘边为归家的哥哥准备这道有妈妈味道的火锅时,观众看到的已不是猎奇,而是食物承载的亲情记忆。

三、打破偏见的味觉实验

制作团队特意设置了外地人试吃环节。在北京某高校的放映会上,来自广东的同学面对广西的屈头蛋(孵化15天的鸭胚)连连后退,而越南留学生却兴奋地说:这和我们的hotvitlon一模一样!这种强烈反差恰好印证了导演的初衷:所谓奇葩美食,不过是未被理解的饮食文化。

值得一提的是,每集结尾的科学小贴士用现代营养学解析这些传统食物。比如东巴族的漆油鸡所用漆树籽油,其实富含单不饱和脂肪酸;而闻之色变的云南昆虫宴,其蛋白质利用率高达76%,远超普通肉类。这些数据让观众在感官冲击之余,多了份理性思考。

正如总导演王冰在访谈中所说:我们不是在猎奇,而是在记录人类适应自然的智慧结晶。这部豆瓣评分8.1的作品,用6集30分钟的体量,完成了一场关于文化包容的味觉启蒙——当你放下成见,或许能在这些黑暗料理中,尝到最本真的人间烟火。

暂无评论内容