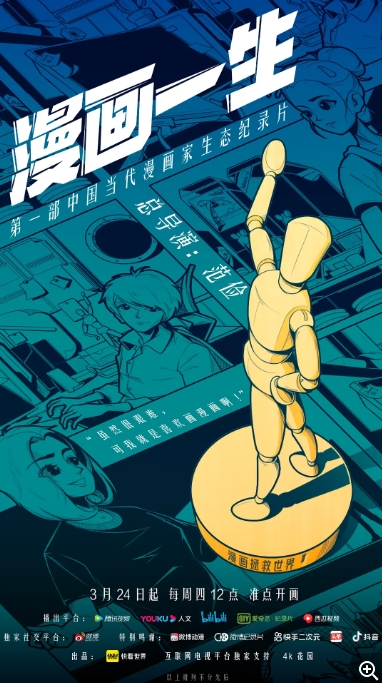

当翻开一本漫画时,读者很少会想到那些藏在分镜格背后的故事。2022年上映的纪录片《漫画一生》就像一把钥匙,打开了中国漫画行业的创作后台。这部由范俭执导的作品,用四年时间跟拍了祝耕夫、丁冰等不同世代的漫画家,记录下这个行业在数字浪潮中的真实生态。

中国漫画行业在2010年后经历了爆发式增长。随着快看漫画等平台的崛起,网络漫画阅读量曾创下单平台月活1.7亿的纪录。但繁华背后,从业者正面临多重挑战:平台算法推荐机制改变了创作逻辑,短视频冲击导致用户注意力碎片化,腰部作者平均月收入仅3000-5000元的现状让很多人被迫转行。片中丁冰提到自己曾连续工作72小时赶稿,而这样的工作强度在业内并非个例。

纪录片特别呈现了不同代际漫画家的生存状态:

- 60后创作者仍在坚持传统水墨漫画

- 80后作者经历纸媒到数字媒体的转型阵痛

- 95后新人则在流量与艺术性间寻找平衡

第四集中,青年漫画家肖新宇的案例令人动容。他在出租屋里用数位屏创作,既要应对平台的数据考核,又要保持作品的艺术完整性。某个雨夜镜头里,他对着电脑屏幕叹气:今天画的第37版分镜,可能又要重来。这种创作焦虑,正是当代漫画人的集体写照。

技术变革带来的不仅是挑战。片中记录的条漫(竖向滚动阅读的漫画形式)兴起,让中国漫画形成了区别于日韩的独特风格。动画师果果在片中演示了如何用三维建模辅助漫画背景绘制,这种数字工匠的新形态,展现了行业的技术进化。

制片人余润泽透露,团队最初想拍光鲜的行业传奇,但跟拍过程中发现坚持本身即是英雄主义。无论是祝耕夫二十年如一日的手绘坚持,还是青青在产后重返创作的挣扎,这些真实片段拼凑出了中国漫画的生存图景。

当镜头扫过深夜亮着灯的漫画工作室,划过数位屏上反复修改的线稿,最终定格在印刷厂新鲜出炉的漫画单行本上时,观众会理解片名漫画一生的双重含义——既是职业选择的一生,也是被漫画点亮的人生。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容