人类对香气的迷恋似乎刻在基因里。从婴儿时期我们就本能地靠近母亲的乳香,而腐烂变质的东西散发的恶臭总会让人退避三舍。这种嗅觉偏好背后藏着进化密码——在远古时代,能快速识别食物腐败气味的人类更容易存活下来。宋代《陈氏香谱》记载,古人用香料处理丝织品,能使衣物经岁不蠹,这印证了片中提到香料能使物品保存持久的科学道理。

纪录片中提到的通感现象特别值得玩味。苏轼在《沉香山子赋》中将君子比作沉水良材,黄庭坚则形容好友如兰之馨。这种将品德气味化的修辞不是简单的文学手法,而是古人认知世界的独特方式。就像现代心理学中的联觉现象,当某种体验强烈到一定程度,就会触发其他感官的共鸣。明代医家李时珍在《本草纲目》中记载,安息香能通神明,麝香可辟恶气,这些记载都反映出古人认为香气与德行存在某种神秘联系。

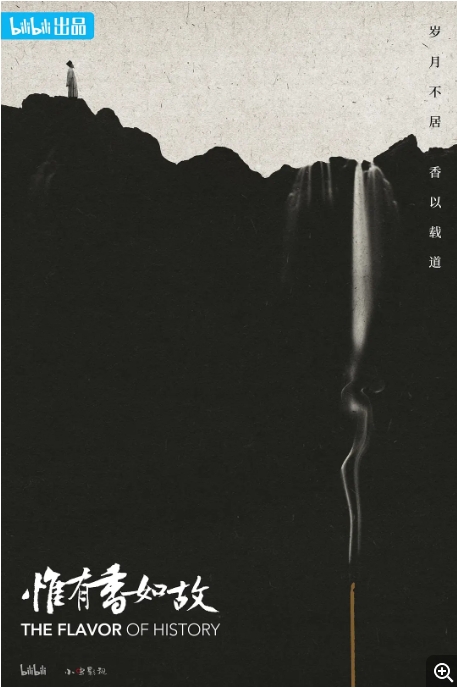

该片最发人深省的是关于正气的辩证思考。就像导演沈永鹏通过五个历史故事揭示的,岳飞和秦桧都自称代表正气,王安石与司马光都坚信自己秉持公道。这种现象在心理学上称为道德自我许可效应——人们总会为自己的行为找到道德合理性。北宋青瓷香炉上常见的缠枝纹,其无始无终的图案恰似这个哲学命题:香道的评判标准,或许本就该像香气一样既真实存在又难以捉摸。

每集选取的香料都暗藏玄机。比如第二集用龙脑香串联李清照的故事,这种需要劈开树干才能获得的香料,正如词人守着窗儿,独自怎生得黑的孤绝。制作团队在福建古法香坊拍摄时发现,传统合香要经历七捣八筛的工序,这何尝不像历史人物经历的千锤百炼?正如导演在采访中所说:我们想通过物质性的香料,触摸那些抽象的精神传承。

值得一提的是,该片没有采用传统纪录片旁白主导的方式,而是让香料自己说话。摄制组使用微距镜头捕捉沉香油脂的结晶过程,用高速摄影记录香灰坍塌的瞬间,这些影像语言巧妙呼应了香如故的主题——纵使肉身湮灭,精神仍如暗香浮动。这种表现手法让人想起日本香道中的闻香仪式,品鉴者需要闭目凝神,在余韵中体会难以言传的意境。

暂无评论内容