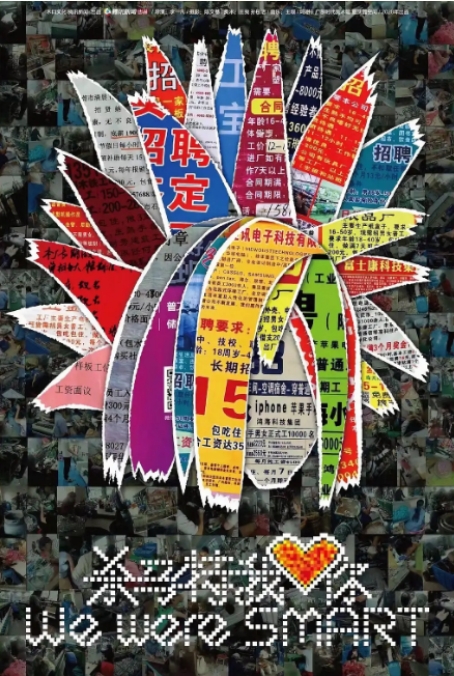

当五颜六色的爆炸头出现在工厂流水线旁,这种强烈的视觉反差构成了中国城市化进程中一个独特的文化注脚。杀马特这个看似荒诞的亚文化现象,实际上是千禧年后进城务工青年用最低成本进行的身份宣言。导演李一凡在东莞工业区第一次见到顶着荧光粉刺猬头的年轻人时,这个群体正在遭受网络暴力的围剿——他们的QQ空间照片被做成表情包疯狂传播,夸张造型成为全网嘲笑的对象。

影片中最令人动容的段落来自杀马特教父罗福兴的讲述。这个1995年出生的打工子弟,用发廊20元的染发剂创造出第一个杀马特造型时,只是想在灰扑扑的工厂区被人看见。导演用三年时间跟踪拍摄发现,这些看似怪诞的七彩莫西干头背后,是月薪不足3000元的青年工人们用仅剩的5%可支配收入(约150元)购买的身份认同。某服装厂女工在镜头前展示她缝在工服内衬的水钻贴片:流水线上所有人都穿一样的衣服,只有休息日换上这些,我才感觉自己是个人。

李一凡团队收集的847段工人自拍视频构成震撼的视觉档案:闪烁的霓虹发色在注塑机的轰鸣中格外刺目,沾着机油的手指小心翼翼整理着接发片。这些用二手手机拍摄的模糊影像,意外成为了中国制造业黄金期最生动的民间记录。在深圳某电子厂的采访中,一个把头发染成彩虹色的男孩说:组长说我的头发像废品站的塑料绳,可他不知道这些颜色让我想起老家山上的野花。

纪录片揭示了这个亚文化惊人的组织性——通过QQ群建立的杀马特家族曾有明确等级制度,成员用葬爱残血等火星文ID互称。但真正引发学界关注的是其消亡过程:2013年全网围剿后,主流社会才发现这些怪异青年与三和大神截然不同,他们坚持每天工作12小时,造型越夸张的往往越是生产线标兵。正如社会学者在映后谈指出的:杀马特本质是农耕文明审美与工业文明的碰撞产物,当短视频平台提供更便捷的表达方式后,这种需要实体装扮的抵抗艺术自然式微。

影片结尾,拆迁中的东莞工业区废墟里,一个褪色的杀马特发型模特长廊静静伫立。那些曾经鲜亮的发色在阳光下褪成模糊的色块,就像这个群体最终融入城市背景板的命运。导演在采访中说过:我们嘲笑杀马特土味的时候,可能忘了追问为什么我们的城市容不下一缕出挑的发色。

暂无评论内容