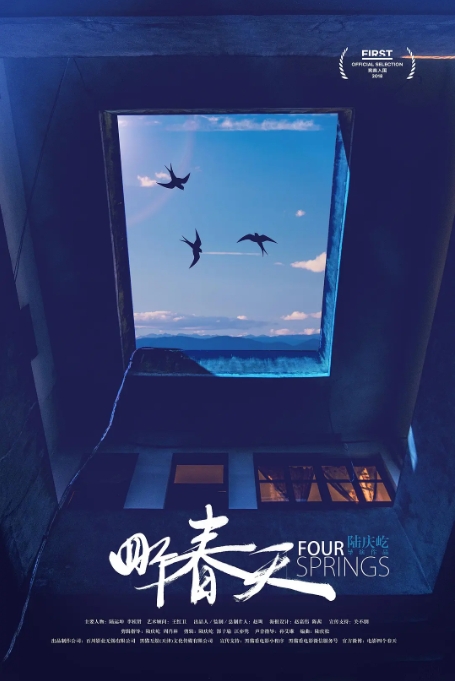

《四个春天》就像一封用镜头写就的家书。导演陆庆屹用一台手持摄像机,记录下贵州独山县父母四年间的生活片段。这位15岁就离家闯荡的游子,用最质朴的方式完成了一次对家庭记忆的抢救性拍摄——在父亲陆运坤拉小提琴的颤音里,在母亲李桂贤熏制腊肠升起的炊烟中,藏着中国式家庭最动人的情感密码。

影片中那些看似琐碎的日常,实则暗藏生活哲学。老两口在天台侍弄花草的镜头,让人想起人类学家项飙提出的附近概念——在这个加速时代,我们往往忽略了身边最亲近的微观世界。当父亲用毛笔在挂历上标注子女归家日期,当母亲对着燕子窝喃喃自语,这些细节构成了中国家庭特有的情感坐标系。

特别打动人的是片中呈现的民间智慧。面对姐姐庆伟的突然离世,父母在坟前种菜的行为,暗合了人类学中的延续性联结理论——通过劳动与自然建立联系,是许多中国家庭处理哀伤的独特方式。这种不着一字尽得风流的表达,比任何痛哭流涕都更有力量。

技术层面来看,导演采用的观察式纪录片手法值得玩味。没有解说词,没有采访,仅靠1500小时素材的精准剪辑,就构建出真实的时间质感。那些看似随意的空镜头——雨滴在蜘蛛网上颤动,蒸锅噗噗冒出蒸汽——都是精心设计的情感锚点,这种创作理念与日本导演是枝裕和不谋而合。

影片上映后引发学界关注,有研究者指出其中蕴含日常史诗的特质。在贵州方言的絮语间,在熏腊肉的烟火气里,我们看到的不仅是陆家的故事,更是千万中国家庭的缩影。当父亲对着旧照片唱起《青年圆舞曲》,时光突然有了可触摸的质地——这或许就是纪录片最珍贵的魔法。

值得一提的是,导演哥哥陆庆松(清华美院教授)为影片创作的原生音乐,用大提琴与贵州山歌的混搭,创造出奇妙的听觉记忆点。这种专业与民间的碰撞,恰如影片本身的气质——既是个体记忆的珍藏,也是时代情绪的显影。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容