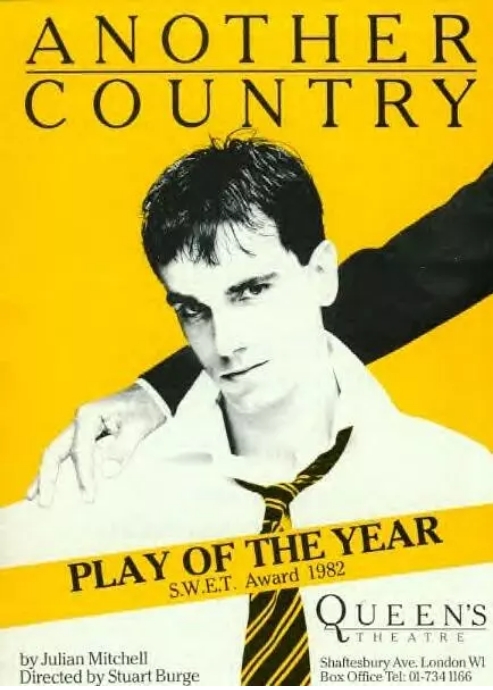

1984年上映的英国电影《同窗之爱》(Another Country)就像一扇精致的维多利亚窗户,透过它我们得以窥见1930年代英国精英教育的隐秘角落。这部改编自朱利安·米契同名舞台剧的作品,以真实历史事件为底色,将剑桥间谍案的传奇与校园青春故事巧妙编织。

导演马雷克·卡尼耶夫斯卡用细腻的镜头语言,展现了伊顿公学这个培养英国统治阶层的贵族摇篮里不为人知的一面。鲁伯特·艾弗雷特饰演的盖伊·班尼特(原型为叛逃苏联的双面间谍盖伊·伯吉斯)与科林·费尔斯扮演的托米·贾德构成戏剧核心,两位后来成为英伦巨星的演员,在此献上了他们早期最动人的表演。

影片中令人难忘的细节比比皆是:古典教学楼里穿梭的黑色长袍,宿舍墙上泛黄的板球照片,以及那些在拉丁文课本掩护下传递的暧昧眼神。当盖伊在教堂唱诗班演唱时,镜头缓缓扫过彩绘玻璃投射的光斑,这个充满宗教意象的场景,暗喻着同性之爱在当时仍被视为不可言说的罪。

特别值得玩味的是影片对英国阶级制度的刻画。在等级森严的寄宿学校里,来自富裕家庭的学长可以随意使唤低年级生当跟班,而像盖伊这样才华横溢却出身普通的学生,必须小心翼翼地周旋其间。这种微妙的权力关系,为后来主角选择背叛自己阶级埋下了伏笔。

作为英国新浪潮电影的代表作,《同窗之爱》没有采用直白的政治说教,而是通过少年们在板球场、图书馆和秘密吸烟室的互动,展现体制对人性的压抑。当盖伊最终说出这个国家永远不会接受真实的我时,观众能感受到那个时代同性恋者与左翼知识分子双重身份带来的撕裂感。

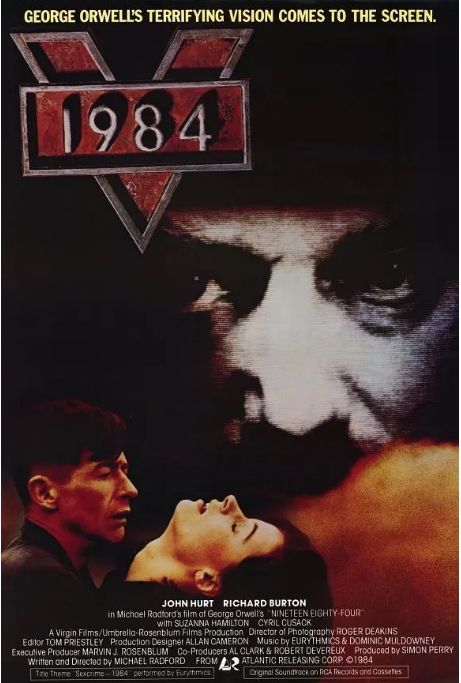

三十多年后再看这部作品,其审美价值超越了特定历史背景。那些关于身份认同、体制反抗与青春困惑的命题,依然能引起现代观众的共鸣。影片结尾处年迈的盖伊在莫斯科回忆往事的画面,更让整个故事蒙上一层跨越时空的惆怅。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容