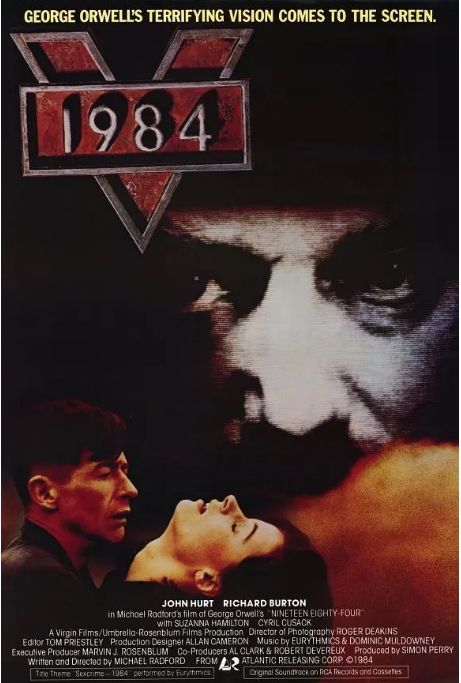

当迈克尔·莱德福在1984年将乔治·奥威尔的反乌托邦经典搬上银幕时,这个选择本身就带着某种宿命感——原著小说《1984》描绘的正是这个年份的极权社会。这部英国电影以惊人的忠实度还原了奥威尔笔下那个令人窒息的未来世界,主演约翰·赫特用凹陷的双颊和神经质的眼神,完美诠释了主人公温斯顿·史密斯在老大哥统治下的精神崩溃。

影片中无处不在的监控屏幕让人不寒而栗,特别是当镜头扫过写着战争即和平,自由即奴役,无知即力量的巨幅标语时,这种视觉冲击比原著文字更具压迫感。理查德·伯顿饰演的内党成员奥布莱恩堪称银幕经典,他最后在101房间对温斯顿实施思想矫正的场景,将温柔语调与残酷行为形成的反差演绎得毛骨悚然——这也成为伯顿生前最后一个电影角色。

有趣的是,影片在细节上刻意营造出过时未来感:虽然设定在未来1984年,但使用的都是1940年代的科技产品。这种刻意为之的陈旧感暗示着极权社会的技术停滞,正如温斯顿在真理部工作的那台老式打字机,每次按键都像在叩击观众的神经。

影片中温斯顿与茱莉亚的禁忌之恋是灰暗世界中唯一的暖色,他们在古董店楼上秘密相会的场景,阳光透过灰尘照射在旧物上的画面,成为全片最动人的视觉隐喻。但当他们被思想警察逮捕时,那句在遮荫的栗树下,我出卖了你,你出卖了我的台词,又瞬间将这点温情碾得粉碎。

值得一提的是,本片在1984年10月上映时,英国正处于煤矿工人大罢工的社会动荡中,撒切尔政府与工会的紧张关系,让影片对极权主义的探讨意外获得了现实回响。这种超现实的巧合,或许正是经典文学改编作品最珍贵的特质——它能穿越时空,持续叩击每个时代观众的心弦。

如今重看这部豆瓣7.8分的电影,那些关于监控社会、历史篡改、新话体系的描写,在数字时代产生了新的共鸣。当温斯顿在日记上写下所谓自由就是可以说二加二等于四时,这个简单的数学命题所承载的思想重量,依然能让我们脊背发凉。

暂无评论内容