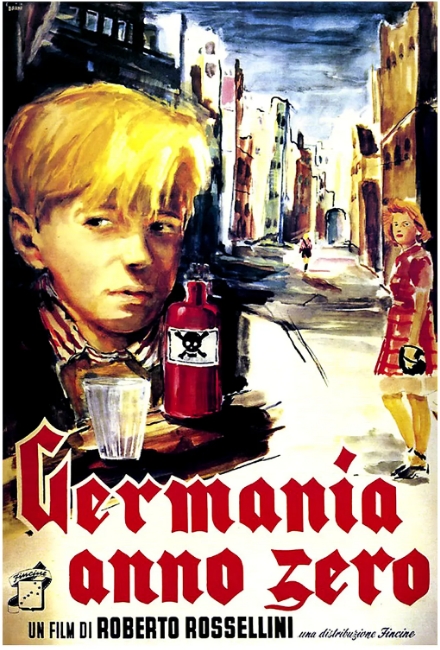

《德意志零年》是意大利新现实主义大师罗伯托·罗西里尼战后三部曲的终章(前作为《罗马,不设防的城市》《战火》),这部在柏林废墟中实景拍摄的影片,用近乎纪录片的手法展现了1945年纳粹德国战败后的社会图景。影片标题中的零年既指历史归零的残酷现实,也暗喻着国家重建的道德困境。

影片主角12岁的男孩埃德蒙(埃德蒙·默施克饰)的遭遇令人心碎:父亲重病卧床,兄长是前纳粹士兵不敢露面,姐姐靠出卖身体维持生计。这个在废墟中拾荒的孩子,被灌输适者生存的纳粹思想余毒,最终酿成令人震惊的伦理悲剧。罗西里尼特意选用非职业演员,镜头扫过真实的断壁残垣时,连群众演员都是当地的战争孤儿。

特别值得注意的是影片的跨国制作背景:意大利导演带着法国资金进入盟军管制下的德国拍摄,这种敌国叙事在当年引发巨大争议。片中那个教唆埃德蒙的纳粹教师角色,其阴冷的表演风格明显受到德国表现主义影响,而长镜头跟拍儿童的设计,则能看到苏联导演维尔托夫电影眼理论的影子。

在电影史上,本片开创性地使用同期录音技术记录柏林街头的真实环境声。那个著名的空镜头——摄影机缓缓抬升展现废墟全景时,画外音突然传来埃德蒙自杀前的脚步声,这种声画分离手法后来被法国新浪潮广泛借鉴。值得一提的是,主演默施克在拍完本片三年后真的因营养不良去世,为影片增添了一层残酷的预言色彩。

与同题材的《偷自行车的人》不同,罗西里尼没有停留在社会批判层面,而是通过儿童视角追问更深刻的命题:当整个国家的道德体系崩溃后,个体的罪恶该如何界定?这种对人性的哲学思考,使得本片在七十年后依然具有震撼力。2019年柏林电影节4K修复版放映时,当代观众依然会被那个长达3分钟的、埃德蒙在废墟间游荡的跟拍镜头所震撼——倾斜的构图里,孩子的身影与破碎的卐字标志形成残酷互文。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容