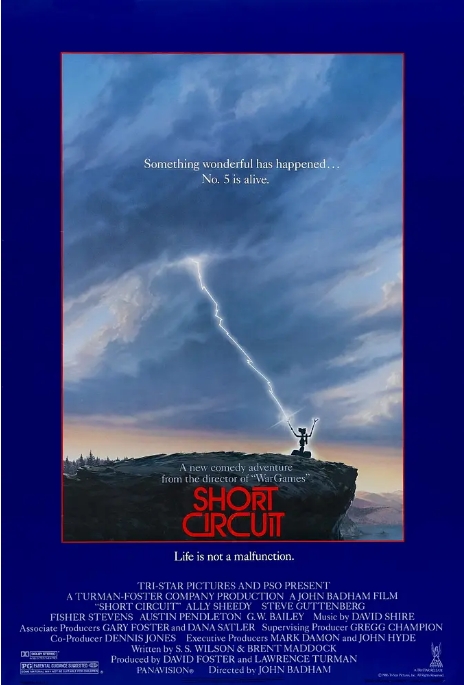

在1986年那个家用电脑尚未普及的年代,《霹雳五号》用一颗被闪电劈中的机器心脏,为观众演绎了人工智能觉醒的温暖童话。这部由《战争游戏》导演约翰·班德汉姆打造的科幻喜剧,用98分钟的时间让冰冷的金属外壳绽放出人性光芒。

影片开场就充满戏剧性——军方研发的诺瓦5号战斗机器人被雷击中后,竟像《木偶奇遇记》里的匹诺曹般获得意识。这个编号NOVA-5的钢铁身躯(后来被女主角史蒂芬妮昵称为约翰尼五号)用数码相机般的机械眼打量世界时,观众会心一笑的瞬间与思考科技伦理的深意同时产生。

主演史蒂夫·古根伯格饰演的科学家牛顿,原型参考了当时MIT媒体实验室的研究人员。片中他调试机器人时念叨的输入输出模块,正是80年代人工智能研究的真实术语。而机器人学习人类行为的过程,就像孩童般从《世界图书百科全书》开始认知世界——这个细节来自编剧S·S·威尔逊参观卡内基梅隆大学机器人实验室的见闻。

值得一提的是,片中机器人用机械臂比划摇滚手势的经典镜头,启发了后来《变形金刚》电影里大黄蜂的性格塑造。而它通过电视节目学习语言的设计,比1999年《机器管家》早了整整十三年。当五号用电子音说出我需要更多输入时,观众看到的不仅是喜剧桥段,更是对技术奇点的朴素想象。

影片在特效尚不发达的年代,用实体模型创造了奇迹。特效团队为机器人设计了28个可动部件,仅眼部就有6种表情变化。这种机械传动的精密程度,让斯皮尔伯格在筹备《人工智能》时专门调阅过本片的技术资料。

1988年续集中,制作团队将预算提升至2000万美元,让五号在纽约街头展开新冒险。片中机器人学习跳舞的段落,实际使用了工业机械臂编程技术,这段代码后来被应用在NASA的空间站机械臂控制系统里。

如今回看,这部豆瓣8.6分的经典恰似80年代的科技寓言:当五号拒绝被格式化的那句我活着!响起时,关于机器能否拥有灵魂的讨论,早已超越娱乐本身,成为每个科技时代都在重复的哲学叩问。

暂无评论内容