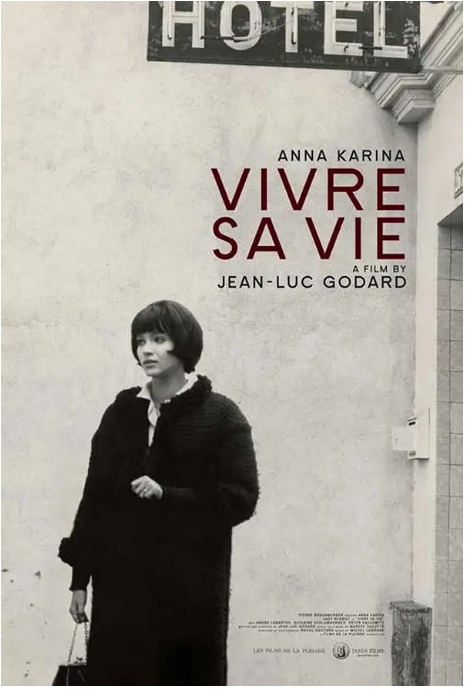

1962年,法国新浪潮旗手让-吕克·戈达尔用《随心所欲》为电影史留下了一部充满哲学思辨的现代寓言。这部黑白胶片作品以十二个章节的独特结构,讲述巴黎售货员娜娜(安娜·卡里娜饰)从逃离平庸生活到最终走向悲剧的宿命之旅。

影片开篇便展现出戈达尔标志性的实验精神:长达9分钟的咖啡馆对话镜头里,娜娜与丈夫的侧脸特写交替闪现,破碎的对话揭示着婚姻危机。这种跳脱传统叙事的手法,正是新浪潮作者电影美学的典型体现——导演戈达尔曾解释:我想用画面呈现存在主义的疏离感,就像萨特笔下那些突然意识到生活荒诞性的角色。

安娜·卡里娜的表演堪称教科书级的存在主义诠释。当她坐在唱片店试听间,随着《我的生活》的旋律转动眼眸时,观众能清晰看到角色从迷茫到觉醒的转变。值得一提的是,这位时年22岁的女演员在拍摄期间正与戈达尔处于婚姻危机,戏里戏外的人生互文让表演更具穿透力。

影片中充满隐喻的细节值得玩味:娜娜在电影院观看《圣女贞德》时流泪的桥段,暗示着她即将成为现代社会的殉道者;而当她向哲学家布列松(真实哲学家本色出演)询问言语是否重要时,长达7分钟的单镜头对话实则是对语言哲学的视觉化探讨。

戈达尔采用纪录片式拍摄手法记录巴黎街头实景,露天咖啡馆、老式电梯、霓虹灯招牌等元素共同构成1960年代巴黎的浮世绘。其中自动点唱机反复出现的意象,成为消费社会异化的绝妙注脚——当娜娜投入硬币选择歌曲时,恰似她在命运面前的被动选择。

这部获得威尼斯电影节评审团特别奖的作品,其影响力持续至今:2019年《电影手册》评选最伟大法国电影时,《随心所欲》仍高居前十。它不仅是新浪潮美学的集大成者,更用影像提出了永恒命题——当自由成为沉重的负担,我们是否真的能够随心所欲地生活?

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容