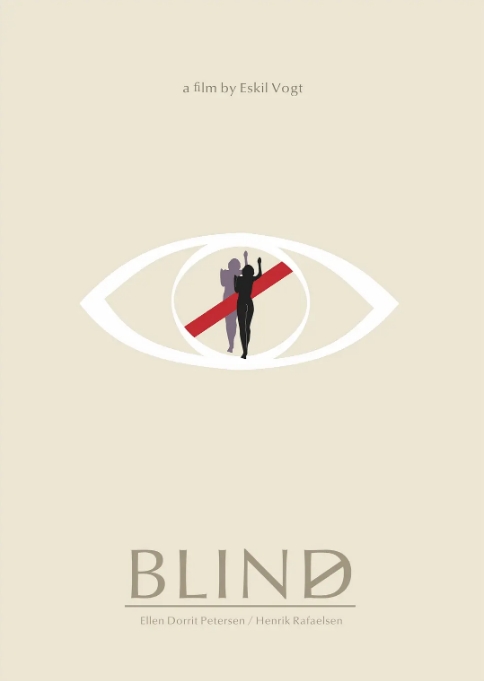

2014年挪威电影《盲视》以其独特的叙事视角和心理深度,在圣丹斯和柏林电影节上引发关注。这部由埃斯基尔·沃格特自编自导的作品,用96分钟带领观众走进一个失明女性的内心世界,豆瓣7.4的评分印证了其艺术价值与观赏性的平衡。

影片女主角英格丽(艾伦·多丽特·彼得森 饰)是一位突然失明的知识女性。导演没有采用传统残障题材的励志套路,而是大胆使用主观镜头和声音设计——比如用模糊的光斑表现视网膜残留影像,用突然放大的环境音模拟盲人的听觉敏感度——让观众直接体验失明状态。这种沉浸式手法让人联想到丹麦道格玛95电影运动的真实美学,但沃格特赋予了它更现代的心理维度。

片中一个令人难忘的段落是英格丽在公寓里的日常:她摸索着给丈夫准备早餐,观众能清晰听到咖啡滴落的声音、吐司烤焦的脆响,这些平常被忽视的细节构成了她新的视觉地图。这种感官重组的过程,与神经科学中跨模态重塑现象不谋而合——当视觉皮层失去输入,大脑会增强其他感官的神经连接。

影片的戏剧张力来自英格丽丰富的内心幻想。在现实与想象的交织中,观众能看到她虚构出的另一个自己:这个幻想分身不仅视力正常,还与她保守的丈夫(亨瑞克·拉斐尔森 饰)发展出危险关系。这种心理投射被精神分析学派称为镜像阶段的成人版,暗示着主角对身份认同的焦虑。挪威卑尔根大学的电影研究者指出,这种叙事结构受到北欧现代戏剧的影响,特别是易卜生笔下那些自我分裂的女性形象。

值得一提的是,导演沃格特本人曾担任过拉斯·冯·提尔的编剧,这解释了影片中那些突然插入的幻想片段——它们就像《忧郁症》中的超现实画面,但更贴近日常生活。影片结尾处,英格丽独自坐在窗前看雪的场景,让人想起挪威画家蒙克的《窗边的女孩》,那种存在主义的孤独感,正是北欧艺术最擅长的表达。

从奥斯陆的公寓布景到角色间的疏离对话,《盲视》处处体现着北欧电影特有的低温美学。但不同于《奥斯陆,8月31日》的社会观察,这部作品更像一场精密的心理学实验。正如《北欧电影评论》指出:它让观众明白,真正的盲视不是失去视力,而是拒绝看见内心的真相。

暂无评论内容