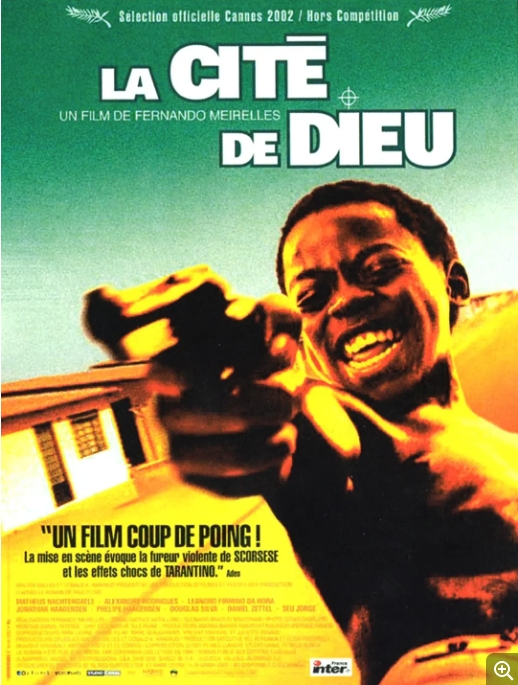

2002年戛纳电影节上,一部来自巴西的黑色电影《上帝之城》(City of God)以暴烈的视觉语言震惊世界。这部由费尔南多·梅里尔斯与卡迪亚·兰德联合执导的作品,改编自保罗·林斯的半自传体小说,用130分钟呈现了里约热内卢贫民窟上帝之城跨越三十年的暴力循环。

影片采用非职业演员阵容,主演亚历桑德雷·罗德里格斯等少年大多来自真实的贫民窟。摄影师塞萨尔·查隆用16毫米胶片拍摄,通过手持跟拍、快速变焦等手法,营造出纪录片式的真实质感。其中最令人难忘的转场设计——从宰鸡刀切换到狂欢节镜头,暗示着暴力与狂欢在这片土地上的共生关系。

故事以火箭的视角展开,这个想当摄影师的男孩,见证着贫民窟从1960年代的田园牧歌演变为1980年代的毒品战场。真实历史中的红色司令部毒品集团在片中化身为小霸王统治的黑暗王国。特别值得注意的是小豆子这个角色——一个9岁就参与抢劫的男孩,成年后成为冷血毒枭,这个人物原型来自里约历史上真实存在的童兵现象。

影片中看似夸张的情节都有现实依据:1970年代巴西军政府时期,政府确实将贫民窟居民强行迁移到郊区;1980年代可卡因贸易兴起时,未成年人持枪械斗的新闻每周都会见报。导演梅里尔斯在采访中透露,拍摄期间常有真实毒贩在片场外围观,某些场景甚至需要与当地黑帮协商拍摄时间。

作为巴西新电影运动的代表作,《上帝之城》继承了1960年代饥饿美学的批判精神,但用更现代的叙事方式呈现。片中那段著名的谁跑谁死长镜头,不仅是对贫民窟生存法则的隐喻,也成为后来众多犯罪片效仿的经典。影片最终获得奥斯卡四项提名,并促使巴西政府启动了贫民窟治安计划(UPP),这种艺术影响现实的力量,或许正是它被称为拉丁美洲版《教父》的原因。

值得一提的是,片中葡萄牙语对白里夹杂的贫民窟俚语,以及放克、桑巴等本土音乐元素的运用,构成了独特的文化肌理。当国际观众为暴力场面震撼时,巴西人看到的是自己社会的切片——那里既有令人窒息的黑暗,也有在枪声中踢足球的顽强生命力。

暂无评论内容