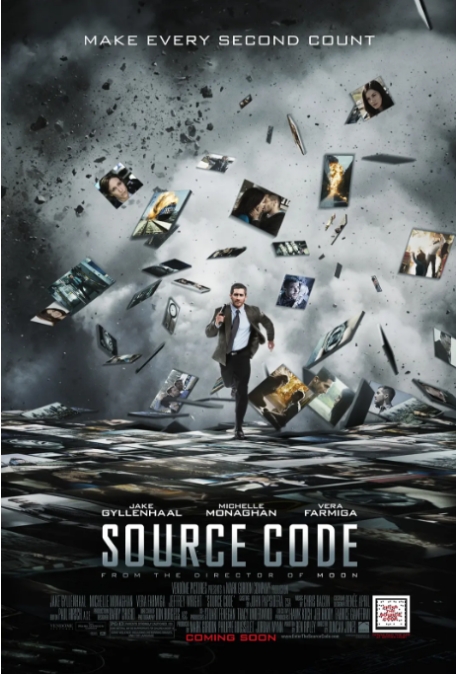

2011年上映的科幻惊悚片《源代码》(Source Code)由曾执导《月球》的邓肯·琼斯操刀,延续了他对科幻题材的独特诠释。这部投资3200万美元的电影在西南偏南电影节首映后引发热议,最终在全球收获1.47亿美元票房,成为当年科幻片中的一匹黑马。

影片构建了一个令人细思极恐的科幻设定:美军飞行员科尔特·史蒂文斯(杰克·吉伦哈尔 饰)在一列即将爆炸的芝加哥通勤列车上反复醒来,每次只有8分钟时间寻找炸弹和凶手。这个被称为源代码的量子实验项目,实际上是将主角的意识投射到平行时空的死者身上。这种设定借鉴了量子力学中的多世界诠释理论,即每个决定都会分裂出平行宇宙。

值得一提的是,编剧本·雷普利为这个烧脑设定注入了人性温度。科尔特在反复穿越中发现,列车上那位笑容明媚的女乘客克里斯蒂安(米歇尔·莫纳汉 饰)本可以成为他的真爱。这个情感支线让影片超越了普通科幻片,获得第38届土星奖最佳科幻电影提名。吉伦哈尔的表演层次分明,从最初的困惑到最后的决绝,完美演绎了一个被困在时间循环中的普通人。

影片中那个关键的8分钟循环,其实暗合人类短期记忆的极限时长。导演用快速剪辑和不断变化的人物动线,让每次循环都呈现新信息。当科尔特第12次穿越时,细心的观众会发现背景里总有个拿红色咖啡杯的老人——这个细节后来成为破解案件的关键。

《源代码》最精妙的是它的三重结局设计:表面上是阻止了列车爆炸,实则暗藏主角选择留在平行时空的大胆设定。这个结局当年引发影迷激烈讨论,有人计算出主角理论上要经历超过4000次循环才能完美解决事件。影片最后定格在科尔特与克里斯蒂安相视而笑的瞬间,这个温暖收尾让硬核科幻故事有了令人回味的情感余韵。

值得一提的是,片中军方使用的源代码技术原型,其实参考了现实中的脑机接口研究。2011年正值美国国防部高级研究计划局(DARPA)开展记忆修复项目,这种科学与虚构的巧妙呼应,正是《源代码》至今仍被科幻迷津津乐道的原因。

暂无评论内容