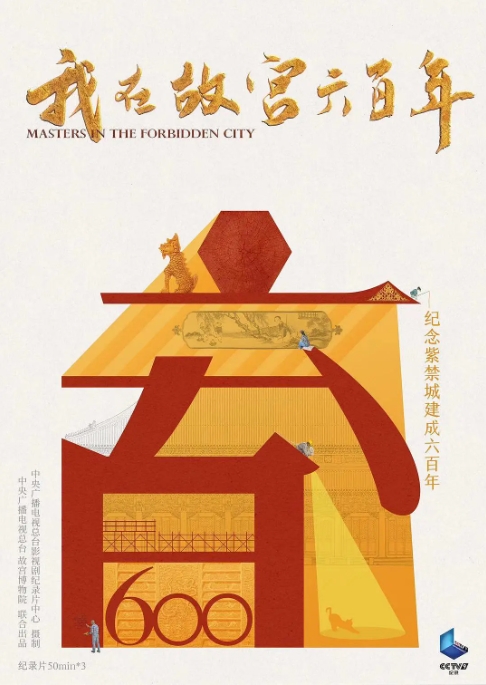

当清晨第一缕阳光掠过太和殿的琉璃瓦时,故宫古建部的专家们已经带着测绘仪器开始了一天的工作。纪录片《我在故宫六百年》用镜头记录下这个鲜为人知的场景——在游客如潮的紫禁城背后,有一群故宫医生正以毫米级的精度为这座600岁的古建筑群做着全面体检。

影片以2020年丹宸永固紫禁城建成六百年特展为开篇,这个筹备三年的大展首次系统梳理了故宫营建史。策展人特意将明代永乐年间的琉璃瓦残件与当代工匠复刻的新瓦并置展出,新旧瓦当上的龙纹在灯光下交相辉映,构成跨越六个世纪的对话。这种匠心独运的展陈设计,正是全片叙事风格的缩影。

在养心殿研究性保护项目中,摄像机捕捉到令人惊叹的细节:文保科技部的专家用内窥镜探入藻井深处,发现了乾隆年间工匠留下的墨书题记嘉庆三年补。这种建筑考古的新方法,让原本封闭在夹层中的历史信息重见天日。正如古建部高级工程师王劲所说:每一处修补痕迹都是历史的年轮,我们不是在修文物,而是在与古人对话。

纪录片特别关注了传统工艺的现代表达。在太和殿屋顶修缮现场,年近六旬的瓦作匠人李永革演示了压七露三的铺瓦绝活——每块瓦必须精确覆盖下层瓦片的70%,这种源自《营造法式》的技艺至今仍是防漏水的关键。而年轻工程师则用三维激光扫描建立数字模型,新旧技术的碰撞在宫墙上擦出别样火花。

影片第三集将镜头转向宫墙之外:河北曲阳的石匠世家仍在开采与故宫同源的汉白玉,苏州的缂丝艺人复刻着乾隆时期的龙袍纹样。这些散落民间的文化基因,构成了紫禁城永葆青春的生命密码。当故宫考古部在慈宁宫花园发现明代基础遗址时,弹幕里刷满原来故宫还在生长的感叹——这正是纪录片最打动人心的力量:它让观众看见,六百年不是终点,而是一个持续更新的开始。

值得一提的是,创作团队采用了去解说词化的叙事策略。大量跟拍长镜头中,只有工匠打磨木构件的沙沙声、测绘仪器的滴滴声自然流淌。这种克制的表达反而营造出沉浸式体验,让观众仿佛能触摸到养心殿烫蜡工艺中升腾的松香气味,感受到隆冬时节在露天作业的修缮团队呵出的白气。

正如豆瓣网友墨夜的评论:这不是关于过去的纪录片,而是关于未来的预言。当00后观众为片中故宫男团的匠心精神刷屏时,紫禁城的青春故事正在数字时代续写新的篇章。

暂无评论内容