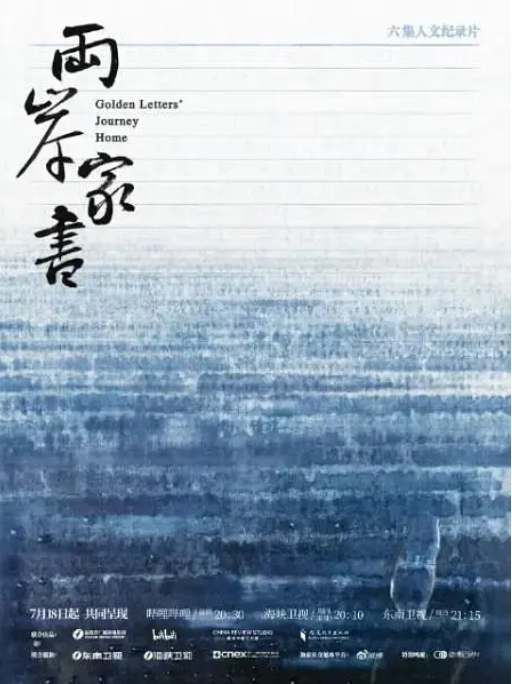

当泛黄的信纸在镜头前缓缓展开,观众仿佛能闻到跨越海峡的墨香与泪痕。纪录片《两岸家书》以独特的书信考古方式,将四百年来两岸民众用毛笔、钢笔甚至铅笔写就的家书,变成了一部鲜活的民间历史教科书。

在第二集呈现的1895年林家书信中,台湾秀才林朝栋用颤抖的笔迹写道:倭人强占衙门,乡民以锄头相抗,血染稻埕。这封藏在祖祠匾额后的家书,见证了乙未战争中台湾民众自发组织的义勇军。摄制组特别请来书法专家,对信中因年代久远褪色的誓不臣倭四字进行了光谱还原。

1948年上海码头的一幕被第三集重点还原:准备返台探亲的基隆商人陈金发,在轮船鸣笛前匆匆写下抵埠即寄新台币的便条塞给妻子。谁料这一别竟是38年,当1987年两岸开放探亲时,这封始终未寄出的信已被女儿缝在枕头里,成了最熟悉的陌生人。

制作团队耗时三年走访两岸23个家族,其中台南郑家后人提供的1946年家书尤为珍贵。信中详细记载了光复后台湾学生组团赴闽学习国语的见闻:厦门孩童笑我们’讲话像唱歌’,我们则学他们卷舌音,每日对镜练’四是四’。这些生动细节被做成动画特效,让观众直观感受语言融合的趣味。

技术团队采用4K超清扫描仪对每封信进行数字化处理,连信纸的纤维纹理都清晰可辨。在修复一封被海水浸泡过的1950年金门家书时,通过多光谱成像技术,终于让月圆人未圆五个被晕染的字重见天日。

特别值得一提的是,纪录片没有回避特殊历史时期的通信困境。第五集展示的香港转信人故事令人动容:1970年代,两岸民众不得不通过香港亲友拆信重抄的方式传递消息,片中那位白发苍苍的转信人至今保留着278封手抄副本,按月份捆扎得整整齐齐。

当镜头扫过2015年两岸首封电子家书的打印件,年轻导演洪雷说:从宣纸到Email,变的只是载体,那些’天冷加衣”祭祖代焚香’的叮咛,依然是中国人最温暖的牵挂。

暂无评论内容