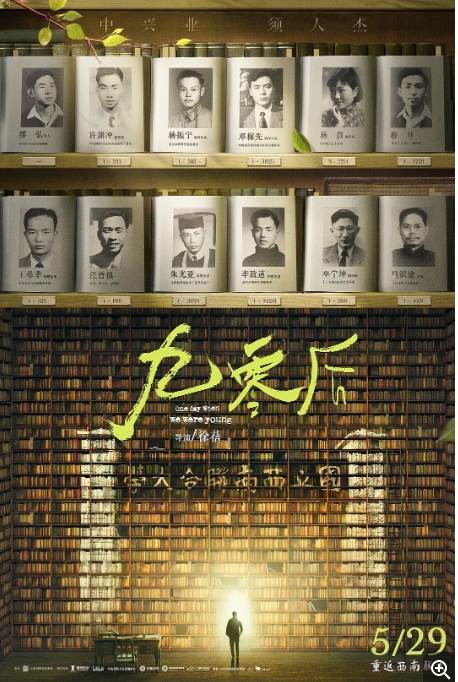

当镜头对准那些白发苍苍的面孔时,他们眼里闪烁的光芒依然如少年般清澈。纪录片《九零后》用16位平均年龄96岁的西南联大学子口述,为我们打开了一部鲜活的抗战教育史。这些被称为九零后的世纪老人,在1937年日军铁蹄踏碎平津时,不过是一群刚踏入大学校门的青涩学子。

影片中,诺贝尔奖得主杨振宁回忆道:卢沟桥事变第二天,我们正在清华园期末考试,突然听到远处传来炮声。这成为一场史诗般迁徙的起点——清华、北大、南开三校师生冒着轰炸,辗转长沙,最终在昆明组建战时联合大学。翻译家许渊冲在片中生动描述:我们走的是’中国教育史上最伟大的长征’,300多名师生徒步1600公里,翻过雪峰山时,物理系教授吴有训还带着实验室的显微镜。

导演徐蓓通过大量首次公开的私人相册,还原了跑警报的特殊校园生活。观众能看到这样的画面:哲学系学生马识途(后成为著名作家)抱着《西方哲学史》躲进防空洞,外文系的杨苡(翻译家)在日军空袭间隙背诵济慈诗歌。影片特别收录了1941年学生用钢丝录音机录制的《小夜曲》,那是外籍教授温德在茅草教室里,用留声机给学生播放的奢侈享受。

这些看似碎片化的记忆,拼凑出中国高等教育最艰难的黄金时代。焊接专家潘际銮院士回忆:机械系在寺庙上课,没有教材,教授们就着煤油灯连夜刻钢板。卫星技术专家王希季笑着说:我们物理实验用的天平,是用炮弹壳改装的。影片中穿插的联大课程表显示,当时学生一学期要修7-8门课,包括闻一多的《楚辞》、吴宓的《欧洲文学史》等大师课程。

当镜头扫过这些老人书桌上的工作手稿——97岁的许渊冲仍在翻译莎士比亚,102岁的杨苡刚出版新译作《呼啸山庄》——观众会突然理解:所谓联大精神,不仅是战时奇迹,更是一种贯穿生命始终的求知热情。正如影片结尾,104岁的马识途挥毫写下青春万岁四个大字,笔力遒劲得令人泪目。

这部获得第34届中国电影金鸡奖最佳纪录片的作品,用110分钟完成了一场跨越80年的青春对话。当杨振宁在镜头前哼唱联大校歌千秋耻,终当雪时,我们看到的不是历史标本,而是一代人在烽火中铸就的永恒少年气。

暂无评论内容