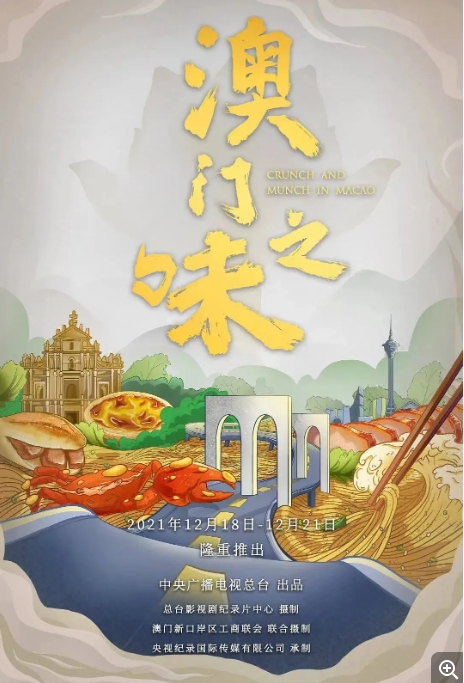

当镜头扫过澳门老街的葡式碎石路,一家开了六十年的茶餐厅里,老师傅正将刚出炉的菠萝包切开,热气裹挟着黄油香气扑面而来——这正是纪录片《澳门之味》中最具烟火气的瞬间。这部由张涵冰执导的四集纪录片,用50分钟×4的体量,完成了一次关于味觉的文化考古。

澳门的美食故事始于1557年葡萄牙人登陆,但纪录片巧妙地从1999年回归后切入。在议事亭前地附近,我们能看到土生葡人第三代玛利亚大婶的厨房:她用广式砂锅炖着葡国血鸭,案板上还放着印尼虾酱和非洲辣椒。这种被称作土生葡菜的融合料理,就像活着的文化化石,记录着大航海时代至今的味觉迁徙。

制作团队历时两年跟踪拍摄,镜头不仅捕捉了澳门本地的安德鲁饼店蛋挞之争,更跨地域追踪食材源头。在增城,我们看到百年老荔枝林如何为澳门甜品提供灵魂;在珠海横琴,生蚝养殖户讲述着一国两制下通关便利带来的产业升级。最令人动容的是中山黄圃镇段落,腊味匠人用传统手法制作的腊肠,经过港珠澳大桥,最终出现在澳门街头煲仔饭的砂锅里。

片中特别设置了美食侦探环节:通过显微摄影展现马介休鱼干的盐结晶形态,用热成像仪记录木糠布丁的凝固过程。这些科技视角与传统手艺形成有趣对话,比如当米其林三星主厨遇上路环岛渔村大妈,两种截然不同的蒸鱼手法背后,是澳门美食顶天立地的生态格局。

第四集未来之味尤为惊艳。无人机航拍镜头里,澳门塔与珠海中心大厦隔海相望,画外音是土生葡人青年厨师在横琴粤澳深度合作区开设融合餐厅的故事。他尝试用分子料理技术重构水蟹粥,餐具选用景德镇青花瓷与葡萄牙蓝瓷砖的拼贴设计——这或许就是下一代澳门味的雏形。

该片在央视纪录频道首播时,同步推出了澳门美食基因图谱互动H5,观众可以追溯猪扒包的每一味香料来源。这种跨媒介叙事,恰如澳门美食本身,将物理空间、历史记忆和数字技术烹制成一桌满汉全席。

暂无评论内容