在北京市海淀区某小学的课堂上,一个名叫校校的三年级学生正紧张地攥着铅笔。当其他同学已经写完半页听写时,他的作业本上只有歪歪扭扭的几个字——天写成了夫,明字左右结构完全颠倒。这不是因为他不认真,而是他正在与一种被称为阅读障碍的神经发育差异作斗争。

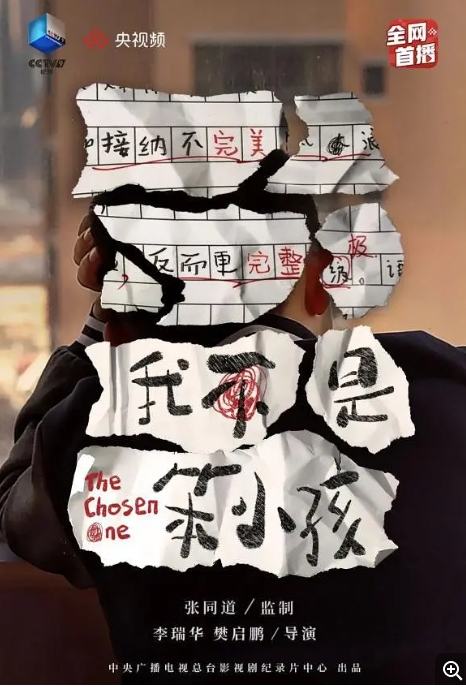

纪录片《我不是笨小孩》用三年时间跟踪记录了校校、群晓和若汐三个孩子的成长历程。导演李瑞华和樊启鹏采用沉浸式跟拍手法,摄像机如同墙上的苍蝇般记录着这些家庭最真实的生活状态。在其中一个令人心碎的场景中,群晓妈妈展示了一摞厚达20厘米的练习本,这是他们坚持了700多天的每日特训记录。

阅读障碍在医学上被称为发展性阅读障碍(Developmental Dyslexia),是一种与智力无关的学习障碍。北京师范大学认知神经科学实验室的研究显示,中文阅读障碍者的大脑在处理文字时,左侧额中回和颞顶区的激活模式与常人不同。这就像电脑装错了驱动程序,导致这些孩子看文字时会出现跳行字迹模糊甚至文字跳舞等现象。

影片中若汐的故事特别具有代表性。这个扎着马尾辫的小姑娘可以完整复述听过的故事,却无法流畅朗读二年级课文。她的数学应用题成绩总是忽高忽低——当老师读题时她能做对,自己读题时就错误百出。这种聪明但不会读书的矛盾表现,正是许多阅读障碍儿童的共同特征。

纪录片没有回避现实困境。校校父亲在家长会后独自在车里痛哭的画面,揭示了社会误解带来的压力。北京某重点小学的调查显示,超过60%的教师会将阅读障碍误认为是不努力或注意力不集中。但影片同样记录了希望:群晓在找到合适的学习方法后,阅读速度从每分钟30字提升到了150字;若汐通过参加戏剧表演重获自信,在期末汇演中担任了主角。

北京大学第六医院王玉凤教授在影片中解释:阅读障碍就像大脑里的独特布线方式,他们需要的是适合这种布线方式的学习路径。影片中展示的多感官教学法——比如用沙子写字、通过肢体动作记忆笔画——正是基于这样的神经科学原理。

这部纪录片最打动人心的,是它超越了简单的疾病叙事,展现了神经多样性(Neurodiversity)的价值。当校校在航模比赛中获得冠军,当群晓完整背诵出《将进酒》,观众会突然意识到:这些孩子不是需要被矫正的缺陷个体,而是拥有独特认知方式的生命。正如影片结尾的字幕所示:教育的本质,是让每个孩子找到属于自己的成长节奏。

暂无评论内容