当清晨的阳光透过纱窗洒在地板上,北京白领小林的第一件事就是给她的布偶猫糯米开罐头。而在三百公里外的河北农村,老张正带着他的中华田园犬大黄走向玉米地——这对朝夕相处的伙伴已经共同守护这片农田十二年。这两个看似平行的场景,恰恰折射出中国社会变迁中人与宠物关系的深刻转型。

从工具到家人:跨越千年的角色演变

考古发现显示,早在9000年前的新石器时代,河南贾湖遗址就出土了人类与狗合葬的痕迹。中国农业博物馆研究员李教授指出:在农耕文明中,狗看家护院、猫捕鼠护粮的功能性角色延续了数千年。明代《天工开物》中记载的’犬守夜,鸡司晨’正是这种共生关系的生动写照。

纪录片的第三集《屋檐之下》通过对比内蒙古牧羊犬与上海公寓犬的日常,展现了这种变迁。牧民巴特尔的牧羊犬闪电每天要奔跑20公里驱赶羊群,而设计师阿杰的柯基布丁则享受着定制宠物蛋糕和每周的美容护理。制作团队采用微距镜头记录下闪电脚掌厚厚的茧与布丁粉色肉垫的特写,这个细节引发观众对宠物角色转变的直观思考。

情感纽带的科学解码

北京大学动物行为学实验室的最新研究发现,当人与狗对视时,双方体内催产素(一种与亲密关系相关的激素)水平会同步上升,增幅达到57%。这解释了为什么在纪录片第五集《凝视之间》中,失独老人王阿姨与她的金毛乐乐会产生如此深厚的羁绊。摄像机跟拍记录了乐乐如何准确识别老人血糖降低时的气味变化,并及时叼来药盒的感人场景。

制作人特别设置了红外热成像对比实验:当主人假装哭泣时,宠物犬鼻端温度会明显升高——这是其焦虑情绪的生物表征。这些科学视角的加入,让观众理解到宠物情感反应并非拟人化想象,而是具有真实的生理基础。

城乡差异中的生命百态

在贵州侗寨,摄制组记录下独特的稻花鱼守护者现象:当地土猫不需要人工喂养,它们通过捕食田间害虫维持生态平衡。与之形成鲜明对比的是深圳宠物医院的重症监护室,那里有配备心电监护仪的宠物病床。这种差异在第六集《生命的重量》中形成强烈碰撞,引发关于动物福利标准的讨论。

特别令人动容的是跟踪拍摄的导盲犬多多的成长轨迹。从寄养家庭的基础训练,到与视障音乐老师小周的磨合过程,镜头捕捉到当小周第一次独自带着多多乘坐地铁时,狗狗因紧张而轻微颤抖的尾巴,以及成功完成任务后那充满成就感的明亮眼神。

季节轮回中的生命诗篇

纪录片创新性地采用四季更迭作为叙事线索。春季跟拍流浪动物救助站的绝育行动,夏季记录警犬基地的耐热训练,秋季呈现哈尔滨宠物养老院的临终关怀,冬季聚焦青藏高原巡逻犬的极寒生存。这种时序结构不仅展现生命周期的完整性,更暗合中国传统天人合一的哲学观。

在技术呈现上,团队使用8K超高清摄影机拍摄的猫咪瞳孔收缩画面,配合中科院动物研究所专家的解说,将看似平常的生理现象转化为震撼的视觉科普。当镜头以1200帧/秒的速度展现蜜蜂采蜜时,蜂鸟掠过猫咪眼前的瞬间反应,这些微观时刻构成了对生命奇迹的礼赞。

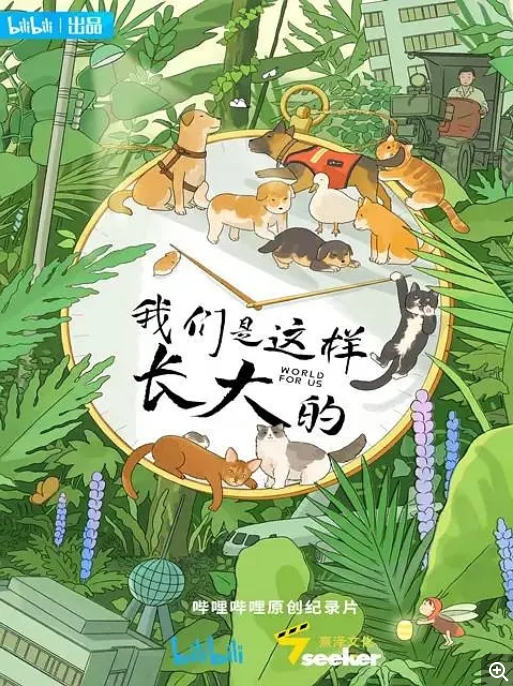

正如总导演冒冒在创作手记中所说:我们不是在拍摄动物,而是在记录另一种形式的家人。它们用纯粹的存在,照见人类情感的本来模样。这部纪录片的价值,或许正在于它用科学的严谨与人文的温情,重新定义了家人的边界。

暂无评论内容