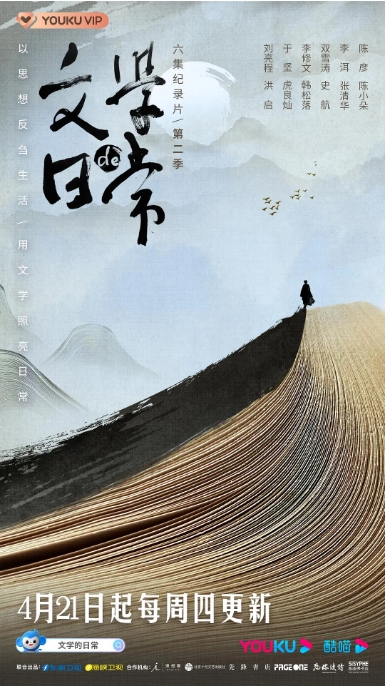

在快餐文化盛行的今天,一档名为《文学的日常》的纪录片悄然走进了观众的视野。这档由王圣志执导的人文纪录片,以独特的视角展现了当代作家的精神世界。与常见的作家访谈不同,节目采用朋友拜访的形式,让观众得以窥见作家们最真实的生活状态。

节目最打动人心的地方在于它的日常感。每集邀请一位作家和其友人进行为期两天的相处,在新疆的旷野、云南的小镇或是城市的书房里,他们或漫步闲谈,或围炉夜话。比如第二季中,作家刘亮程带着音乐人洪启回到新疆的村庄,两人在胡杨林下的对话既充满诗意又接地气,从一棵树的生长聊到生命的轮回。

这些看似随意的对话实则暗藏深意。节目组巧妙地选取了生死观、故乡情结、青春记忆等永恒话题,让作家们用文学的眼光解读当代人的生活困境。于坚在昆明老街的漫步中谈城市变迁,马辛林在书桌前聊创作焦虑,这些片段都让抽象的文学思考变得具象可感。

值得一提的是,纪录片在视觉呈现上颇具匠心。50分钟的时长里,既有宏大的自然景观,也有细腻的生活特写。镜头跟随作家们的脚步,记录下他们买菜、做饭、散步的日常片段,这种去光环化的拍摄方式,让观众看到作家也是会为三餐发愁的普通人。

两季节目的时间跨度恰好经历了疫情时期,这使得文学如何关照现实的命题更具时代意义。当第二季在2022年播出时,片中作家们关于困境中的精神出路的讨论引起了广泛共鸣。这种不刻意说教,而是通过生活细节传递思考的方式,正是节目最可贵的地方。

从制作角度来看,每季6集的体量恰到好处,既避免了同类节目容易出现的重复感,又保证了每位作家都能得到充分的展现。50分钟的片长让话题得以深入,而不会流于表面。这种对内容质量的坚持,在当下追求短平快的视频环境中显得尤为难得。

《文学的日常》就像一剂良药,用文学的温度治愈着现代人的焦虑。它告诉我们,在柴米油盐的琐碎中,依然可以保有精神的追求;在快节奏的生活里,文学始终是照亮日常的那束光。

暂无评论内容