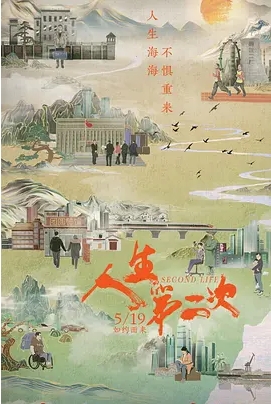

当18岁的截肢女孩站在泳池边犹豫时,水面倒映着她残缺的右腿和完整的梦想——这是纪录片《人生第二次》中令人难忘的圆与缺篇章。这部由秦博、张涛等十位导演联合执导的作品,像一台精密的社会显微镜,透过八组普通人的生命切片,记录下那些改变人生轨迹的决定性瞬间。

制作团队采用独特的二元对立叙事结构,每组主题都形成鲜明映照。在纳与拒单元里,我们既看到烧伤患者小杨接纳伤痕的艰难历程,也目睹职场妈妈王颖拒绝社会偏见的倔强。导演组采用沉浸式跟拍手法,仅破与立主题就跟访了327天,记录下刑满释放人员老刘重建生活的真实细节——从第一次用智能手机扫码付款的笨拙,到在面馆成功应聘时的泪光。

影片的珍贵之处在于其社会学样本价值。比如是与非章节中,被错判入狱11年的赵作海,与故意伤人的少年犯形成镜像对照。摄像机冷静捕捉着前者的平反之路与后者的救赎过程,司法档案与私人日记的交叉呈现,让观众得以窥见中国司法进步的微观印记。

技术层面同样值得称道。摄影指导采用4K超高清拍摄,在立的故事里,留守儿童小武用打工钱给奶奶买的新棉鞋特写,鞋底沾着的泥土都纤毫毕现。这种视觉语言与央视《人间世》团队擅长的观察式纪录片手法一脉相承,但创新性地加入了竖屏短视频素材——比如主人公用手机直播卖货的原始画面,使作品更具数字时代质感。

在深圳富士康工厂的圆篇中,95后打工诗人邬霞的遭遇引发深层思考。镜头跟随她白天在流水线组装手机,夜晚在铁架床上写诗的生活节奏,当画外音念出我咽下一枚铁做的月亮的诗句时,机械臂的冷光与稿纸的暖黄形成强烈隐喻。这种诗性表达让纪录片超越简单记录,成为折射当代中国社会转型的多棱镜。

正如总导演秦博在访谈中强调:我们不想做人生导师,只想呈现选择的重量。每个故事结尾都留有开放式思考——当46岁的环卫工李芳终于拿到大专文凭,摄像机却转向她皲裂的手掌与崭新的学生证之间的反差,这种克制的表达反而赋予作品更强的精神张力。数据显示,该片播出后相关话题微博阅读量达3.2亿,说明这些普通人的第二次确实击中了时代情绪的脉搏。

暂无评论内容