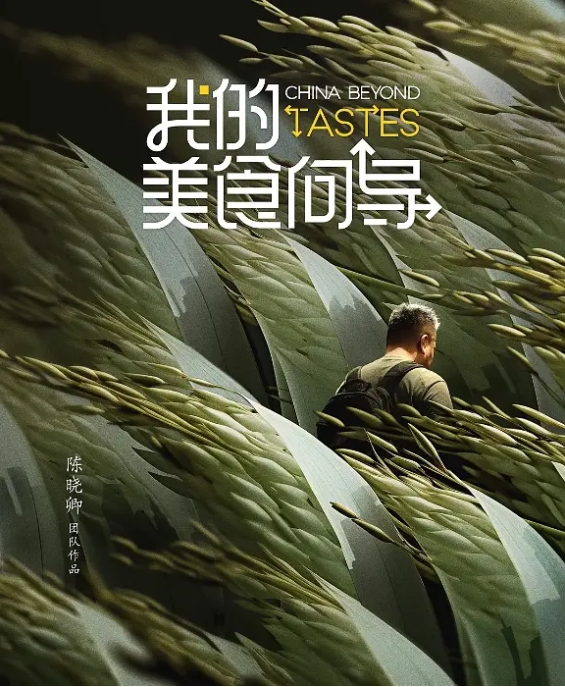

当陈晓卿导演第一次站在镜头前,用筷子夹起一块湘西腊肉时,观众们突然意识到:这位拍了二十年美食纪录片的导演,这次要带我们体验的不仅是味觉盛宴,更是一场跨越时空的文化对话。《我的美食向导》打破了传统美食节目的框架,让镜头前的陈晓卿既是观察者又是参与者,用最真实的反应诠释人间至味。

在湘西苗寨的拍摄中,陈晓卿跟着人类学家向导深入吊脚楼,记录下用古法熏制腊肉的全过程。摄像机捕捉到一个动人细节:当78岁的苗族奶奶用方言解释腊肉要熏够九九八十一天时,陈晓卿突然红了眼眶——原来这个时间跨度,恰好与他拍摄《舌尖上的中国》第一季到现在的年数吻合。这种食物与记忆的奇妙共鸣,正是节目最打动人心的瞬间。

节目组在陕西考古现场的一集尤为特别。考古学家向导带着陈晓卿参观汉代厨房遗址时,指着出土的陶灶说:你看这个灶眼的设计,和今天关中农家乐的土灶几乎一样。随后两人在遗址旁支起复原的汉代炊具,用《齐民要术》记载的方法炖了一锅羊肉。当油脂在陶罐中咕嘟作响时,两千年的饮食文化传承变得如此鲜活可感。

经济学家参与的潮汕美食调研展现了节目的深度。他们用大数据分析发现:在牛肉丸销量最高的街区,民间借贷纠纷发生率显著偏低。这个有趣的发现印证了陈晓卿的观点——美食确实是社会的粘合剂。镜头记录下市井小店里的场景:素不相识的食客因为争抢最后一颗牛肉丸而相识,最后竟合伙做起了生意。

每集结尾的饭后闲谈环节成为节目亮点。在云南菌子宴后,音乐人向导即兴弹唱,哲学家则从见手青的致幻特性引申到庄周梦蝶;绍兴黄酒宴上,微醺的作家讲述鲁迅笔下孔乙己的茴香豆,考古学家则考证出宋代酒器与当下酒碗的渊源。这些碰撞让食物成为了打开文化记忆的钥匙。

从敦煌壁画中的宴饮场景,到澳门土生葡人家庭的融合菜谱,节目用8集内容构建起一部可食用的中华文明史。当最后一集陈晓卿与向导们围坐在北京涮肉锅前,不同专业背景的对话最终都回归到同一个主题:在食物面前,我们都是渴望温暖与理解的普通人。

暂无评论内容