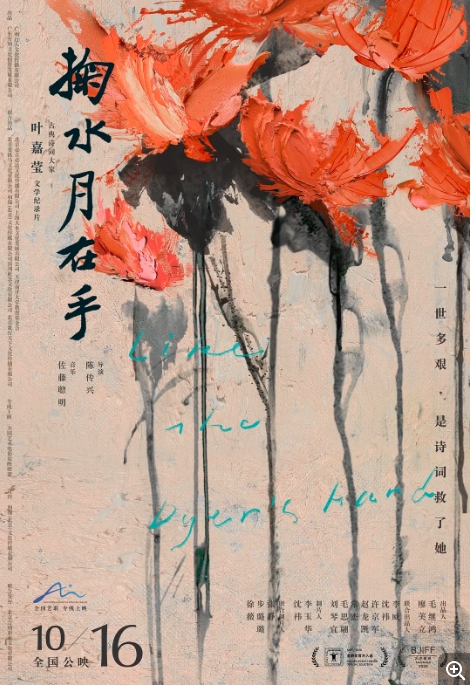

当镜头缓缓扫过南开大学古典文学教室,96岁的叶嘉莹先生正用略带沙哑的嗓音吟诵李商隐的《锦瑟》,这个画面构成了纪录片《掬水月在手》最动人的开场。这部由陈传兴执导的传记电影,用两年时间跟拍记录了中国最后一位穿裙子的士的传奇人生,在120分钟的胶片里凝固了跨越一个世纪的文明薪火。

叶嘉莹的故事始于1924年的北京四合院。在七七事变的炮火中,她以《论语》开蒙的古典教育被迫中断,却在沦陷区完成了辅仁大学的学业。影片中一段黑白档案影像显示,1948年她随丈夫赴台时,行李中仅有的珍品是顾随先生的诗词讲义。这种对文化的坚守成为贯穿她一生的线索——当导演陈传兴用特写镜头扫过她布满老年斑的手翻阅发黄的诗稿时,观众能清晰看到岁月在纸页间留下的折痕。

影片最具创意的结构是将叶先生的人生与杜甫《秋兴八首》形成互文。安史之乱中杜甫对盛唐的追忆,恰似叶嘉莹在加拿大UBC大学任教时,隔着太平洋对故国文化的守望。导演特别邀请日本作曲家佐藤聪明谱写的配乐成为点睛之笔——当雅乐的笙箫遇见现代电子音效,千年古诗竟焕发出跨越时空的共鸣。这种艺术处理让人想起叶先生自己的话:诗词不是古董,是可以在当代人心里复活的生命。

在呈现学术成就时,镜头带观众走进哈佛燕京图书馆。这里收藏着叶嘉莹1960年代用英文撰写的杜甫研究,旁边陈列着她的《杜甫〈秋兴〉八首集说》手稿。影片用动画特效让泛黄的稿纸幻化成漫天战火,直观展现她如何从学术角度解构瞿塘峡口曲江头里的盛衰之叹。白先勇在访谈片段中提到,正是叶先生1980年代在北大开设的宋词讲座,重新点燃了文革后青年学子对古典文学的热情。

纪录片最动人的段落出现在结尾:叶先生站在南开大学马蹄湖畔,望着自己捐出全部积蓄建造的古典文学研究所。当被问及为何选择归来,她引用韦庄词句未老莫还乡,还乡须断肠,随即又笑着补充:但老了一定要还乡。这个场景完美诠释了片名掬水月在手的意境——正如捧起水中之月,叶嘉莹用一生追寻着那看似触手可及却永远在流动的文化乡愁。

值得一提的是,该片是陈传兴诗人三部曲的终章,前两部分别聚焦郑愁予和周梦蝶。导演采用庭院式叙事结构,以叶先生居住过的七个院落为章节,这种空间叙事巧妙对应了中国古典诗词中的移步换景传统。影片在2020年上海电影节首映时,96岁的叶先生亲临现场吟诵《诗经·蒹葭》,成为当年华语影坛最珍贵的文化记忆之一。

暂无评论内容