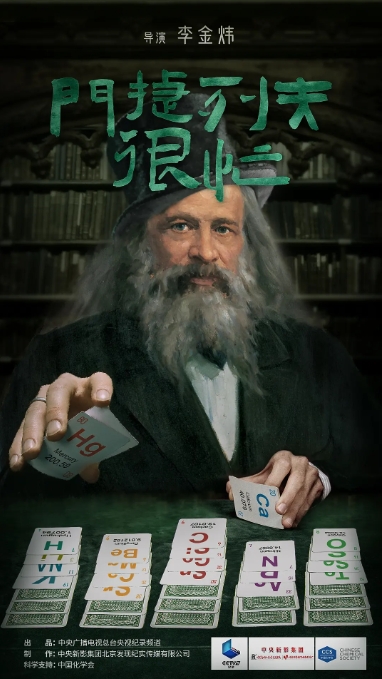

当1869年门捷列夫在圣彼得堡大学的书房里摆弄自制元素卡片时,这位俄国化学家或许没想到,他设计的元素周期表会在150年后以动画形象活跃在中国荧屏上。2020年央视播出的纪录片《门捷列夫很忙》用5集、每集25分钟的体量,让这位科学巨匠穿越到现代,带领观众展开一场妙趣横生的元素探索之旅。

这部豆瓣评分8.5的纪录片最令人称道的是其独特的叙事视角。制作团队将门捷列夫设计成戴着圆框眼镜、留着标志性大胡子的卡通形象,他时而骑着自行车穿梭在元素周期表中,时而化身生活向导解释日常现象——比如用钠元素的活泼特性解释为什么炸薯条比蒸土豆更香脆,通过铁元素的电子排布揭示不粘锅涂层的科学原理。这种拟人化处理让原本抽象的化学概念变得触手可及。

在第三集《人体元素图鉴》中,纪录片用一组震撼的数据建立起科学与生活的联系:人体内包含的氧元素足以填满两个标准游泳池,骨骼中的钙元素能制作2000支粉笔,而血液里的铁元素则够打造一枚3厘米长的钉子。这些具象化的类比配合显微摄影和3D动画,让观众直观感受到我们都是由星尘构成的宇宙诗意。

导演李金炜在接受采访时透露,团队特意避开了传统科教片的严肃说教模式。比如在讲述稀土元素时,镜头从智能手机的液晶屏切换到内蒙古白云鄂博矿区,再切换到实验室里的荧光材料实验,最后用一段稀土元素时装秀收尾。这种蒙太奇式的表达既保持了科学严谨性,又充满现代审美趣味。

值得一提的是,纪录片对科学史的还原也颇具匠心。第二集再现了门捷列夫那个著名的梦境:在连续工作三天三夜后,他在梦中看到所有元素都按照原子量排列成表格,醒来后立即绘制出第一版周期表。这个片段采用水彩动画风格,将科学发现的瞬间表现得既浪漫又真实。

从播出效果看,这种硬核知识+软性表达的模式获得了跨年龄层观众的认可。有中学化学老师反馈,片中元素周期表版贪吃蛇游戏的设计,让原本枯燥的背诵记忆变成了趣味挑战。而片中关于半导体材料、新能源电池等现代科技内容的延伸讨论,则吸引了大量科技爱好者关注。

这部纪录片成功证明了:科学传播不需要刻意卖萌或过度简化,用真诚的创作态度将抽象理论与生活经验编织在一起,就能让门捷列夫这样的科学先驱,继续在21世纪忙得有意义、有温度。

暂无评论内容