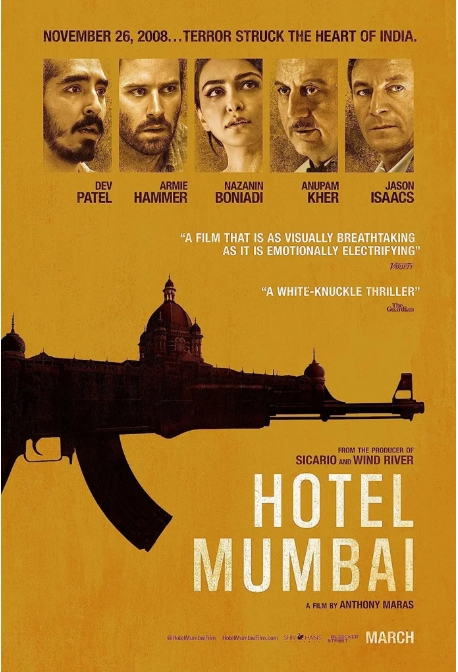

2008年11月26日,印度金融中心孟买遭遇了现代史上最严重的恐怖袭击事件。10名携带AK-47步枪和手榴弹的武装分子,在孟买多个地标性建筑同时发动袭击,造成至少174人死亡、300多人受伤。这场持续60小时的恐袭中,泰姬陵皇宫酒店成为伤亡最惨重的现场之一——而这正是电影《孟买酒店》所聚焦的真实事件背景。

真实事件的艺术再现

导演安东尼·马拉斯花费三年时间走访幸存者,用近乎纪录片的手法还原了这场悲剧。影片中出现的俄罗斯裔富豪、印度服务生阿尔琼等角色,都能在真实事件中找到原型。特别令人动容的是,酒店厨师长按照传统头巾颜色区分员工级别的细节,正是来自幸存员工的真实回忆——这种头巾后来成为被困者辨认工作人员的重要标识。

多语言叙事的深意

影片使用了8种语言对白,这个看似艺术化的处理其实高度写实。作为印度最国际化的城市,孟买酒店的员工和客人本就来自不同文化背景。当恐袭发生时,语言障碍确实加剧了混乱——有幸存者回忆,当时俄语客人因听不懂英语指示而滞留在危险区域。导演通过这种巴别塔式的语言呈现,巧妙暗示了全球化时代的脆弱性。

服务精神的悖论

影片最震撼的冲突点在于酒店员工面临的道德抉择:遵循客人即神明的服务传统留下协助,还是优先自保逃生?现实中,泰姬陵酒店确实有近半数员工选择留下,其中11人因此遇难。这种职业伦理与生存本能的对撞,通过服务员阿尔琼的挣扎表现得淋漓尽致——他既要保护怀孕的妻子,又无法抛下受惊的客人。

克制的美学表达

与同类题材作品不同,影片刻意避免渲染暴力和英雄主义。导演采用手持跟拍镜头,让观众以亲历者视角感受那种无处可逃的窒息感。就连恐怖分子的戏份也摒弃脸谱化处理,展现了这些年轻人如何被极端思想异化的过程——其中一名袭击者与家人的通话场景,揭示了恐怖主义背后更复杂的社会问题。

这部电影的价值不仅在于纪念那场悲剧,更提醒我们:在极端情境下,普通人的选择如何定义人性之光。正如一位幸存者所说:那天我既看到了最丑陋的人性,也见证了最勇敢的灵魂。

暂无评论内容