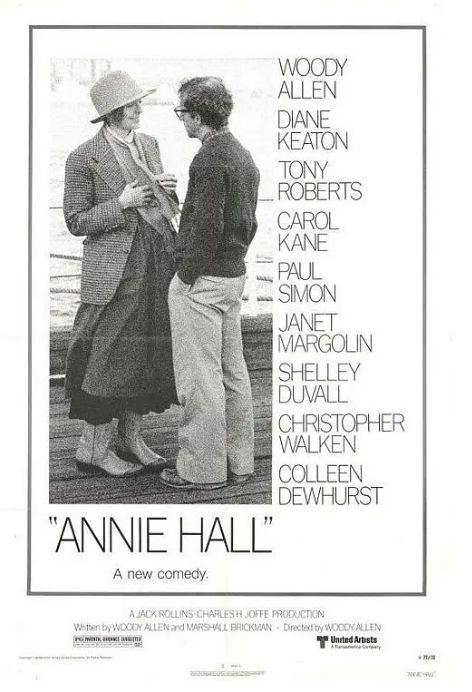

在1977年的春天,一部穿着知识分子外套却藏着温柔心脏的电影悄然上映。《安妮霍尔》就像伍迪·艾伦递给观众的一杯纽约风味咖啡——表面浮着存在主义的泡沫,底下却沉淀着人人都懂的恋爱滋味。

这部斩获当年奥斯卡最佳影片的杰作,其实源自导演的亲身经历。伍迪·艾伦与黛安·基顿(本名黛安·霍尔)的真实恋情为影片注入了灵魂,就连女主角的姓氏霍尔都暗藏玄机。基顿在片中的中性穿搭掀起全美时尚风潮,那些男士马甲配宽领带的造型,至今仍是复古时尚的标杆。

电影采用意识流叙事手法,开场就是艾伦对着镜头自嘲:生活分为可怕和可悲两种。这种打破第四面墙的设定在当时堪称前卫。影片中充满知识分子式的幽默,比如那个著名的龙虾逃跑场景——当艾伦饰演的艾维试图烹饪龙虾时,这些甲壳类生物在厨房四处逃窜,把一场浪漫晚餐变成滑稽闹剧。

特别值得一提的是片中神来之笔的字幕戏。当艾维和安妮在派对上表面寒暄时,字幕却揭露着他们内心的真实想法:她想着他真自恋,他担心我看起来够聪明吗。这种巧妙设计后来被无数影视作品效仿,成为展现人际隔阂的经典手法。

在93分钟的片长里,艾伦解构了纽约知识分子的爱情困境。当安妮从夜校学生成长为独立歌手,艾维却困在自己的精神牢笼里。那场著名的中央公园长椅对话——安妮说爱就像鲨鱼,必须不断向前,艾维却纠结我的治疗师说…——完美展现了两种生命态度的碰撞。

这部电影的魔力在于,它既是对1970年代纽约文艺圈的精准切片,又超越了特定时代。当现代观众看到艾维因为安妮忘记买奶油芝士而大发雷霆时,依然会心一笑——原来每个时代的情侣,都会为同样愚蠢的小事争吵。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容