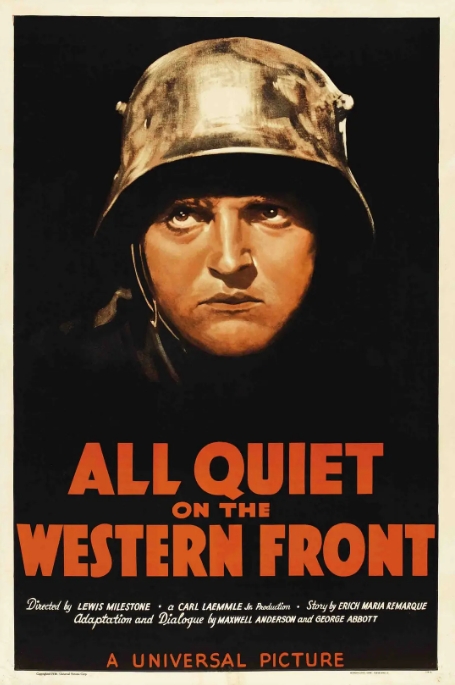

1930年上映的《西线无战事》是好莱坞最早的反战电影杰作之一,改编自德国作家埃里希·玛利亚·雷马克1929年出版的同名小说。这部作品以惊人的写实手法展现了第一次世界大战中普通士兵的遭遇,成为影史上首部获得奥斯卡最佳影片的战争题材电影。

影片通过德国青年保罗·鲍默的视角,呈现了从热血参军到幻想破灭的全过程。在爱国教师的鼓动下,保罗和同学们满怀激情地加入军队,却在西线战场遭遇了残酷的现实:泥泞的战壕、短缺的补给、无休止的炮击。特别令人印象深刻的是战壕中与法国士兵对峙的场景——两个素不相识的年轻人不得不在狭小的弹坑中展开生死搏斗,这场戏以极具张力的特写镜头展现了战争对人性的扭曲。

导演刘易斯·迈尔斯通采用了大量创新手法:用长达三分钟的固定镜头拍摄保罗伸手触碰蝴蝶时中弹倒下的经典画面;通过对比蒙太奇展现后方教师仍在激情演讲,而前线士兵已成白骨的反差。这些技法在1930年代可谓前卫,至今仍被电影学院作为教学案例。

影片上映时正值全球经济大萧条初期,美国国内反战情绪高涨。原著小说在德国被纳粹列为禁书,而电影版1930年在柏林首映时更引发纳粹冲锋队的骚乱——他们向银幕投放老鼠和臭气弹,迫使影院紧急疏散观众。这段历史插曲恰恰证明了作品强大的社会影响力。

值得一提的是,片中多数配角演员都是真实的一战退伍军人,他们带来的战场细节让影片更具说服力。比如士兵们用饭盒接雨水、用靴子煮咖啡等生活场景,都来自这些老兵的亲身经历。这种纪实性风格深刻影响了后来的战争片创作。

在技术层面,这部早期有声电影面临诸多挑战。为还原战场音效,录音师开发了用钢丝棉模拟机枪声、摇晃铁皮制造炮击声的新方法。这些开创性尝试为电影声音艺术奠定了基础,其中部分技术直到1950年代仍在使用。

作为反战电影的里程碑,《西线无战事》的价值不仅在于其艺术成就,更在于它首次让大众通过银幕直面战争的荒谬与残酷。当保罗临终时那只象征和平的蝴蝶最终停留在他的枪管上,这个充满诗意的画面超越了时代,成为反战艺术永恒的经典意象。

暂无评论内容