1961年上映的《西区故事》堪称歌舞片史上的里程碑,这部改编自百老汇同名音乐剧的电影,将莎士比亚经典《罗密欧与朱丽叶》的故事移植到1950年代的纽约街头。导演杰罗姆·罗宾斯(原舞台版编舞)与罗伯特·怀斯的强强联合,让影片既保留了舞台剧的澎湃激情,又通过电影语言拓展了叙事空间。

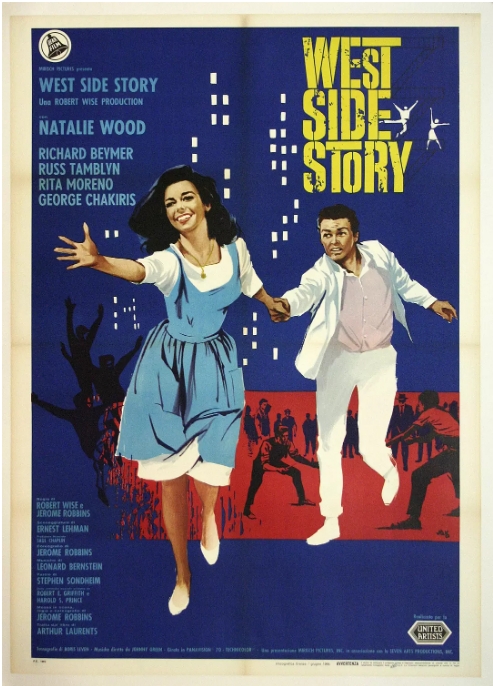

影片以曼哈顿西区为舞台,描绘了本地帮派喷气机与波多黎各移民组成的鲨鱼帮之间的暴力冲突。在充满种族歧视与社会矛盾的背景下,原属敌对阵营的托尼和玛丽亚上演了一出当代悲剧。值得一提的是,饰演玛丽亚的娜塔莉·伍德本人并非拉丁裔,这个选角决定在今日看来颇具争议,但当时她凭借精湛演技成功塑造了这个纯真坚强的形象。

影片最令人难忘的是其突破性的歌舞设计。开场的长镜头街舞对决堪称教科书级调度,青年们用充满力量感的芭蕾动作替代真实斗殴,这种艺术化处理反而强化了暴力带来的窒息感。由伦纳德·伯恩斯坦创作的配乐《Tonight》《America》等曲目,巧妙融合了爵士乐与拉丁节奏,至今仍是百老汇常演曲目。

在技术层面,电影大胆采用实景拍摄与棚拍结合的方式。西区拆迁工地的场景实际搭建在洛杉矶片场,但通过巧妙的灯光设计(比如用冷蓝色调表现深夜小巷),营造出真实的都市质感。摄影师丹尼尔·法普因此片开创了手持摄影与升降镜头结合的新拍法,这种动态运镜方式深刻影响了后来的歌舞片创作。

作为第34届奥斯卡10项大奖得主(包括最佳影片),《西区故事》的价值不仅在于艺术成就,更在于其社会意义。影片直面种族矛盾、青少年犯罪等社会问题,玛丽亚那句仇恨永远无法用仇恨终结的台词,在民权运动前夕的美国振聋发聩。片中波多黎各移民的生存困境,与当下美国的移民议题仍形成微妙呼应。

尽管以现代眼光看,某些情节设置略显程式化(如阳台情歌段落),但影片将歌舞类型与社会写实的大胆结合,为后来的《芝加哥》《爱乐之城》等片开辟了道路。豆瓣7.5分的评价或许源于文化隔阂,但若置身1960年代初的文化语境,便能理解这部作品为何被美国电影学会评为百年百大电影第41名。

暂无评论内容