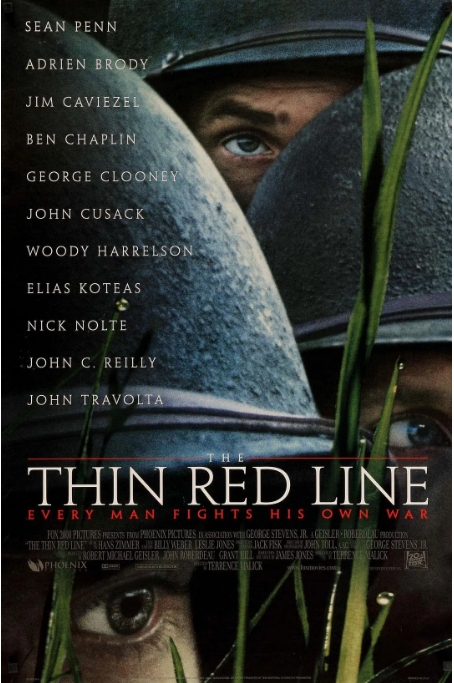

在1998年的好莱坞战争片浪潮中,泰伦斯·马力克蛰伏二十年后带来的《细细的红线》显得尤为特别。这部改编自詹姆斯·琼斯同名小说的二战题材电影,以近乎诗意的镜头语言重新定义了战争片的表达方式。与同年上映的《拯救大兵瑞恩》的写实暴力形成鲜明对比,马力克用哲学化的叙事探讨了战争中人性的微妙边界——正如片名所喻示的,善与恶、理智与疯狂之间那道细细的红线。

影片将视角聚焦在1942年瓜达尔卡纳尔岛战役期间的美军查理连。通过吉姆·卡维泽饰演的维特这个战场诗人的内心独白,观众得以窥见士兵们面对死亡时的精神困境。其中令人难忘的一幕是维特在丛林中与土著儿童的相遇——这个与战争无关的插曲,通过自然光晕染的画面,突然让观众意识到:在军事地图上的战略要地,原本是当地人世代生活的家园。

西恩·潘饰演的威尔士军士长与尼克·诺特扮演的塔尔中校形成戏剧性对照。前者坚持每个士兵都是活生生的人,后者则信奉战争就是消耗数字的冷酷逻辑。这种价值观冲突在攻占山头的经典段落达到高潮:当士兵们付出惨重代价夺取阵地后,镜头却长时间停留在被战火摧残的草木和动物尸体上,马力克用这种反高潮处理暗示着所谓胜利的虚无。

影片的摄影堪称教科书级别。摄影师约翰·托尔(后来凭《泰坦尼克号》获奥斯卡)大量使用魔幻时刻拍摄,使南太平洋的丛林同时呈现梦幻与危险的特质。特别是日军藏身的草丛场景,阳光透过草叶形成的丁达尔效应,既美丽又充满杀机,完美具象化了战争的双重性。

值得注意的是,马力克删减了包括阿德里安·布劳迪在内的多位演员大量戏份(原始素材长达6小时),最终成片仍保持170分钟的史诗长度。这种看似矛盾的取舍造就了独特的叙事节奏——既有传统战争片的激烈交火,又穿插着长达数分钟的哲学沉思。这种实验性手法当年引发两极评价,却恰如其分地呈现了战场特有的时间扭曲感:漫长的等待与瞬间的死亡交替出现的战争体验。

在配乐方面,汉斯·季默摒弃了传统战争片的激昂铜管,采用带有太平洋原住民元素的旋律。特别是主题曲中反复出现的排箫音色,与枪炮声形成诡异和谐,这种声音设计后来影响了《现代启示录》重剪版等后续作品。

《细细的红线》在1999年奥斯卡获得7项提名却颗粒无收,这种遭遇某种程度上印证了它的超前性。如今回看,这部作品真正珍贵之处在于它超越了战争类型片的局限——当镜头掠过阵亡士兵钢盔上凝结的露珠,或是聚焦于濒死日军士兵颤抖的双手时,马力克提醒我们:在宏大历史叙事之外,战争本质上是由无数个体悲剧编织的人类困境。

暂无评论内容