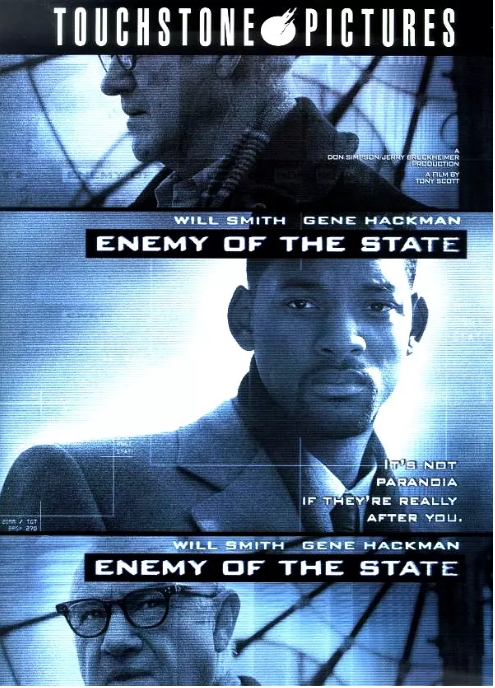

在1998年那个互联网刚起步的年代,托尼·斯科特导演用《国家公敌》给全世界观众敲响了隐私安全的警钟。这部由威尔·史密斯和吉恩·哈克曼主演的惊悚片,以超前的视角预言了数字时代的监控危机,至今仍在豆瓣保持着8.2的高分。

影片中,律师罗伯特·迪恩(威尔·史密斯饰)意外卷入国会议员谋杀案,瞬间从精英律师变成国家公敌。这个设定让人联想到1974年的水门事件——当时尼克松政府正是利用窃听装置监控政敌。不同的是,《国家公敌》展现了90年代最先进的监控技术:卫星定位、人脸识别、电话窃听…这些当时看来科幻的手段,如今都已成真。

特别值得玩味的是吉恩·哈克曼饰演的前情报人员布里尔。这个角色仿佛是导演对1974年《窃听大阴谋》的致敬,他隐居在废弃教堂里,用最原始的方式对抗高科技监控。当布里尔说出隐私权不是特权,是权利时,银幕内外都为之震动。

影片中令人窒息的追车戏堪称教科书级别。在巴尔的摩街头,迪恩驾驶红色福特野马与特工周旋的场景,采用了当时罕见的GPS定位拍摄技术。这种实景拍摄带来的压迫感,让观众仿佛能闻到轮胎摩擦的焦糊味。

值得一提的是,编剧大卫·马可尼在创作时参考了真实案例。1996年FBI就曾要求通讯公司安装监听设备,这个被称为食肉动物系统的项目,与影片中的监控网络惊人相似。而2013年斯诺登曝光的棱镜计划,更是印证了影片的前瞻性。

从技术细节来看,影片对监控设备的展现相当专业。比如使用热成像仪进行夜间追踪、通过信用卡消费记录定位目标等手法,都经得起推敲。这些细节让这部娱乐大片多了几分纪实色彩,也让它比同类影片更具警示意义。

在数字监控无处不在的今天重看《国家公敌》,会发现它不仅是部精彩的商业片,更是一封写给数字时代的预警信。当迪恩最终用监控反制监控时,影片给出了一个耐人寻味的答案:在这个透明化的世界,或许技术既是问题,也是解药。

暂无评论内容