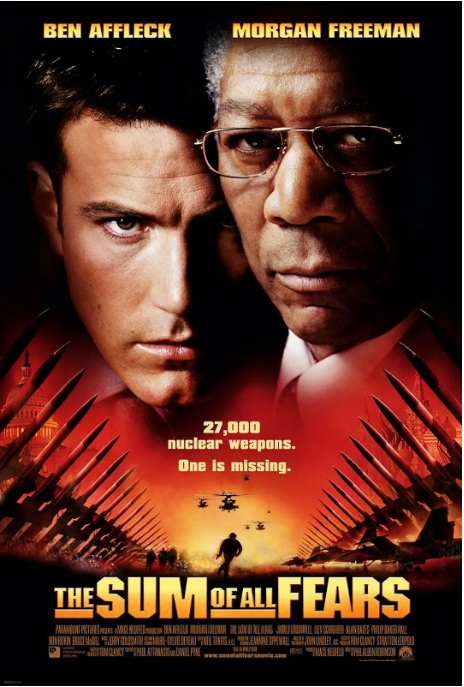

2002年上映的《惊天核网》(The Sum of All Fears)是好莱坞将汤姆·克兰西军事小说搬上银幕的又一次尝试。作为杰克·瑞恩系列电影的第四部,本片却选择回到这位中情局分析员的职业起点,由当时34岁的本·阿弗莱克接棒饰演年轻版瑞恩,与老戏骨摩根·弗里曼(饰中情局副局长威廉·卡伯特)组成反差鲜明的搭档。

影片开场就充满冷战遗韵:1973年第四次中东战争期间,一架载有核弹的以色列战机在戈兰高地被击落。这个设定取材自真实历史中的约姆·基普尔战争,当时以色列确实考虑过动用核武器。二十多年后,这枚失踪的核弹被黎巴嫩工人发现,最终落入新纳粹分子手中。编剧巧妙地将原著中的中东恐怖分子改为欧洲极端分子,这种改编使911事件后美国观众的恐慌情绪找到了新的投射对象。

电影中段呈现了令人窒息的核爆场景:当美国总统观看橄榄球比赛时,巴尔的摩市中心突然升起蘑菇云。特效团队参考了1945年广岛核爆的史料,用数字技术还原了冲击波摧毁体育场的骇人画面。值得一提的是,这段剧情设定核当量仅为1万吨(广岛原子弹的2/3),但造成的心理冲击丝毫不减——特别是当银幕上出现满脸血污的幸存者用DV记录灾后景象时,很容易让人联想到911事件中那些手机拍摄的世贸中心画面。

影片的军事细节颇具匠心。俄罗斯总统乘坐的核指挥专列确有其物,苏联时代代号为死亡之手;中情局使用的卫星图像分析技术,与当时真实的KEYHOLE侦察卫星分辨率吻合;就连反派使用的核弹起爆装置,也严格按照枪式原子弹原理设计。这些细节得益于克兰西小说一贯的技术流传统,以及五角大楼提供的专业咨询。

尽管豆瓣6.8分显示本片未达经典水准,但其现实意义不容忽视。在911事件后八个月上映的这部电影,意外预言了非国家行为体获取核武器这一21世纪最大安全威胁。当银幕上的美国总统说我们不会让恐惧支配决策时,影院里的美国观众想必百感交集——这种艺术与现实的互文,或许正是政治惊悚片独特的时代价值。

暂无评论内容