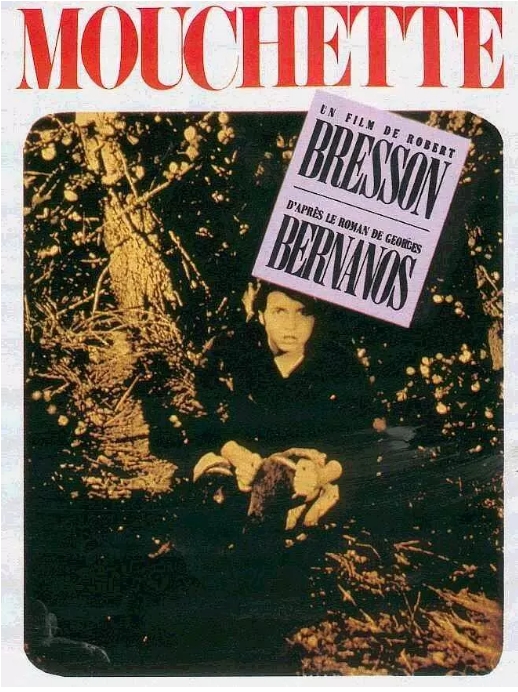

1967年,法国电影大师罗伯特·布列松推出了他的第九部作品《穆谢特》。这部改编自乔治·贝尔纳诺斯同名小说的黑白电影,以其独特的极简主义风格和深刻的人性刻画,成为布列松电影书写理论的典范之作。

影片讲述了一个令人心碎的乡村少女故事:14岁的穆谢特生活在一个贫困且冷漠的环境中。她的母亲重病卧床,父亲是个酗酒的偷猎者,学校里同学们嘲笑她衣衫褴褛。布列松用近乎纪录片般的冷静镜头,记录下这个被世界遗弃的少女如何在残酷现实中挣扎求生。

电影中有个令人难忘的场景:穆谢特在游乐场里反复乘坐碰碰车,这是她为数不多能体验到快乐的时刻。布列松用长达三分钟的固定镜头拍摄这个场景,让观众通过机械重复的动作感受到穆谢特内心对温暖的渴望。这种独特的叙事手法正是布列松标志性的风格——他相信影像应该取代表演。

饰演穆谢特的娜丁·诺蒂尔当时是布列松在街头发现的非专业演员。导演要求她完全摒弃戏剧化表演,保持面无表情的状态。这种反表演的表演方式反而让角色的痛苦更加真实可信。有影评人指出:诺蒂尔的表演就像一面镜子,反射出整个社会的冷漠。

影片的结尾极具冲击力——穆谢特选择结束自己年轻的生命。这个场景的处理异常克制:没有煽情的音乐,没有夸张的动作,只有平静的河水和飘动的裙摆。布列松曾说:我想展示的不是死亡本身,而是一个灵魂的离去。这种处理方式让结局更具震撼力,引发观众对边缘人群处境的深刻思考。

《穆谢特》在电影史上影响深远,它的极简美学启发了后来的许多导演。影片获得1967年戛纳电影节OCIC奖,并入选《电影手册》20世纪百大电影。虽然上映已超过半个世纪,但其中探讨的社会边缘人生存困境的主题,至今仍具有强烈的现实意义。

值得一提的是,布列松在影片中大量使用环境音效——雨声、脚步声、织布机声——这些声音不仅营造出真实感,更成为角色内心世界的外化表现。这种声音运用方式后来成为艺术电影的经典手法。

暂无评论内容