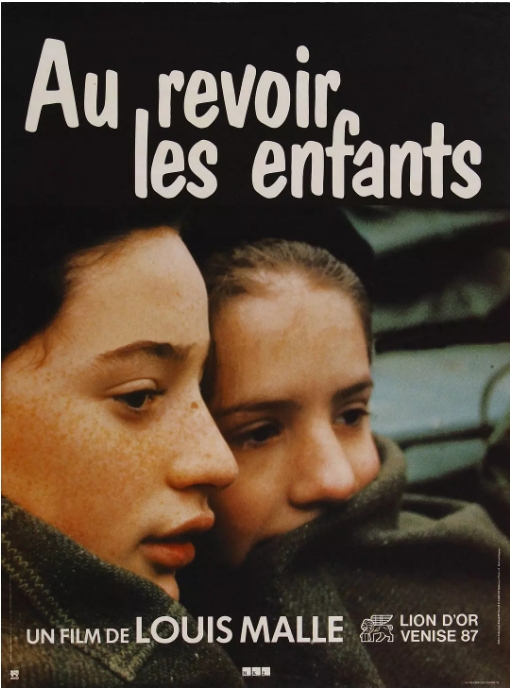

1987年,法国新浪潮电影代表人物路易·马勒带着他半自传性质的《再见孩子们》登上银幕,这部糅合了战争创伤与童年纯真的作品,成为二战题材电影中独特而深刻的存在。影片通过12岁少年朱利安的视角,展现了1944年纳粹占领下法国一所天主教寄宿学校里发生的隐秘悲剧。

在拍摄本片前,马勒曾以《拉孔布·吕西安》等作品展现过战争中人性的复杂面。但《再见孩子们》的创作动机更为私人——影片中犹太学生波奈特被盖世太保带走的场景,正是导演本人11岁时亲眼目睹的真实经历。这种刻骨铭心的记忆让电影散发着其他战争片少有的情感真实度,每个细节都浸透着亲历者的切肤之痛。

影片中令人难忘的食堂场景堪称教科书级的隐喻:当盖世太保突然闯入搜查时,镜头缓缓扫过餐桌上凝固的牛奶杯,乳白色液体映照着孩子们惊恐的脸庞。这个看似平常的生活细节,既暗示着纯真童年的戛然而止,又隐喻着战争如何粗暴地污染了最日常的安全空间。马勒没有使用任何血腥画面,仅用刀叉碰撞的声响和逐渐沉重的呼吸声就营造出令人窒息的紧张感。

小演员加斯帕·曼尼斯的表演堪称奇迹。他饰演的朱利安从最初对犹太同学的嫉妒排斥,到逐渐建立友谊,最终因无心的背叛而承受终生愧疚,这个心理转变过程被演绎得细腻自然。特别是结尾处两人隔着铁栅栏的最后一瞥,没有台词却胜过千言万语——这个镜头后来被《电影手册》评为80年代最伟大的十个瞬间之一。

值得注意的是影片对历史背景的精准还原:从学生们偷偷传阅的《基督山伯爵》到神父办公室里的维希政府海报,从配给制的黑面包到防空洞里的拉丁文祈祷,这些细节共同构建起被占领法国的特殊氛围。马勒刻意避免直接展现战场,而是通过钢琴课上中断的肖邦夜曲、突然消失的犹太教师等缺席来表现战争的残酷,这种留白手法反而让观众更强烈地感受到暴力的存在。

在电影语言上,马勒采用了大量浅焦镜头和封闭构图,模仿儿童有限的视野和认知。当朱利安透过钥匙孔偷看校长藏匿犹太学生时,模糊的景深既保护了角色的隐私,又暗示着儿童对成人世界罪恶的不完全理解。这种视觉处理让影片始终保持着孩童视角的纯粹感,即使涉及最沉重的主题也避免说教。

《再见孩子们》在1987年威尼斯电影节斩获金狮奖,但它的价值远超越奖项。三十多年过去,当观众看到片尾字幕纪念1944年1月被驱逐的孩子们时,依然能感受到马勒用电影艺术完成的这场迟来的悼念。正如影评人罗杰·伊伯特所说:这不是关于战争的故事,而是关于战争如何偷走童年的故事——而后者或许是更永恒的悲剧。

暂无评论内容