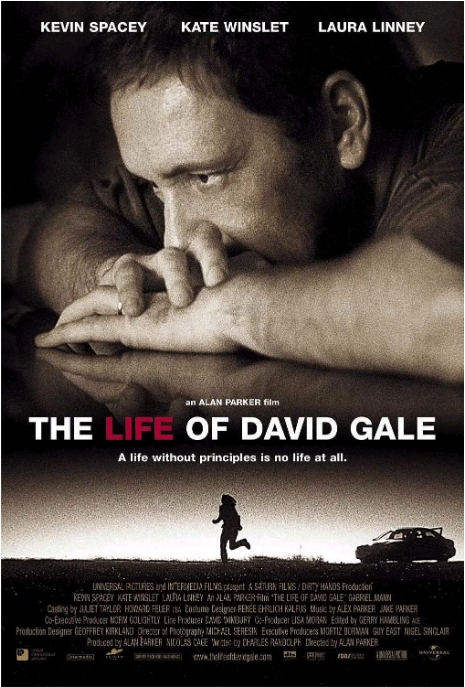

2003年上映的《大卫戈尔的一生》是一部令人深思的悬疑犯罪片,由英国导演艾伦·帕克执导。这位曾拍出《迷墙》《追梦者》的导演,此次将镜头对准了美国死刑制度这个极具争议的话题。影片通过层层反转的叙事,让观众在130分钟的观影过程中不断推翻自己的判断。

凯文·史派西饰演的主人公大卫·戈尔是位哲学教授兼死刑废除运动领袖,这个角色与他后来在《纸牌屋》中塑造的政客形象截然不同。影片开场就抛出惊人设定:这位坚定的反死刑倡导者,自己却因强奸谋杀同事被判死刑。凯特·温斯莱特饰演的女记者贝茜·布鲁姆接到戈尔临刑前的独家采访邀约,随着调查深入,一个关于理想主义、司法漏洞与自我牺牲的复杂故事逐渐浮出水面。

影片中令人印象深刻的是对死刑争议的具象化呈现。比如戈尔在课堂上与学生辩论时提到的真实案例:1976-2000年间,美国有87名死刑犯因DNA证据被无罪释放。这个细节直接呼应了影片核心矛盾——司法系统是否可能错杀无辜?劳拉·琳妮饰演的同事康斯坦斯更用生命完成了一场令人震惊的行为艺术,这个情节设计让很多观众联想到现实中无罪计划(Innocence Project)组织的真实案例。

电影采用了经典的三幕式结构:第一幕建立戈尔伪凶手形象,第二幕通过记者调查解构表象,第三幕惊天反转。特别值得注意的是,导演用冷暖色调区分时空——暖色调的回忆场景充满理想主义光辉,而冷色调的现实线则充满压抑感。这种视觉语言巧妙强化了主题表达。

影片在IMDb获得7.6分,豆瓣8.6的高分,但评价呈现两极分化。赞同者认为其深刻探讨了生命与正义的悖论,批评者则指出为反转而反转的剧情略显刻意。不过无可争议的是,史派西和温斯莱特的精湛演技,尤其是死刑执行前那段长达7分钟的面部特写,堪称表演教科书级别的呈现。

作为一部跨国合拍片(美、德、英、西),影片在2003年柏林电影节首映后引发广泛讨论。不同于《肖申克的救赎》式的个人救赎,这部电影更聚焦于体制批判与社会寓言。当片尾字幕升起时,留给观众的不仅是一个悬疑故事的答案,更是对死刑制度、媒体伦理和理想主义代价的持续思考。

暂无评论内容