2006年戛纳电影节金棕榈奖得主《风吹麦浪》是英国现实主义大师肯·洛奇最具政治锋芒的作品。这位以《我是布莱克》《小孩与鹰》闻名影坛的导演,这次将镜头对准了1920年代爱尔兰独立战争与内战,用冷静克制的镜头语言展现了一段被鲜血浸染的民族伤痛史。

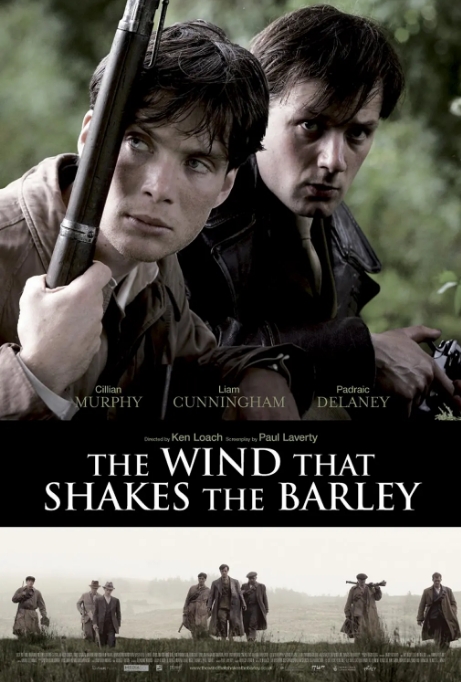

影片标题取自爱尔兰诗人罗伯特·德维尔的同名诗歌,这个充满诗意的名字下包裹着残酷的历史真相。故事始于1920年科克郡的乡间,医学院高材生达米安(基里安·墨菲饰)原本准备前往伦敦深造,却在目睹英军暴行后毅然加入爱尔兰共和军。他与哥哥泰迪(帕德莱克·德兰尼饰)从并肩作战到分道扬镳的过程,折射出整个民族在抗争中的撕裂与阵痛。

洛奇在拍摄前进行了长达两年的史料研究,片中许多细节都有真实原型。比如英军强迫平民站在装甲车前的人肉盾牌战术,以及用马车运送尸体的场景,都源自历史档案记载。特别值得一提的是,剧组在科克郡实地取景时,许多当地群众演员的祖辈正是那段历史的亲历者。

影片中段那个长达7分钟的刑讯场景令人窒息——没有配乐,没有剪辑技巧,只有昏暗煤油灯下持续的水刑逼供。这种极简主义的暴力呈现,恰是洛奇对英雄主义战争片的彻底反叛。正如他接受《卫报》采访时所说:我想展现的不是浪漫的革命,而是普通人被迫拿起武器时,人性如何被战争机器扭曲。

基里安·墨菲的表演堪称教科书级别。从初入革命时的理想主义青年,到后期处决战俘时颤抖的双手,他用微表情完成了人物弧光的蜕变。这个角色为他赢得了欧洲电影奖最佳男演员提名,也开启了与诺兰导演的合作契机——正是本片的演出让诺兰选定他作为《蝙蝠侠》三部曲的稻草人。

当故事推进到1921年《英爱条约》签订后的内战阶段,洛奇巧妙运用视觉隐喻:同一片麦浪翻滚的田野,兄弟二人从儿时嬉戏到持枪相向。这种命运的反讽,让影片超越了具体历史事件,成为所有被殖民民族的抗争寓言。法国《电影手册》评价其用最朴素的电影语言,完成了最深刻的政治抒情诗。

值得一提的是,影片在爱尔兰本土引发巨大争议。部分观众认为美化了共和军,而英国右翼媒体则指责其反英倾向。对此洛奇回应:我只是把摄像机对准被主流历史遗忘的角落。这种不妥协的态度,正是这位82岁导演至今仍在拍摄社会题材的创作底色。

暂无评论内容