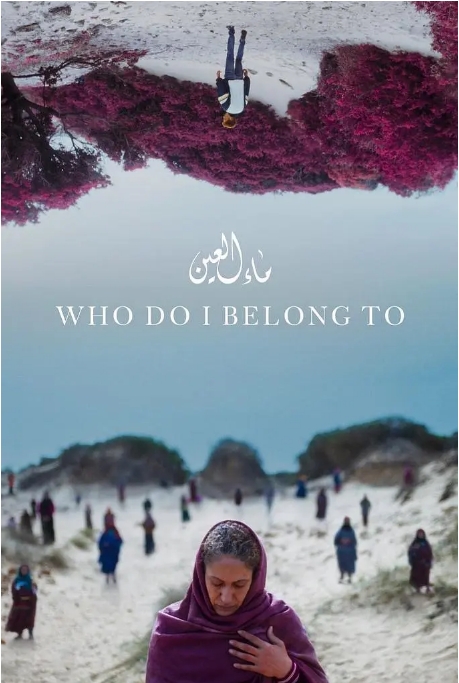

由突尼斯裔挪威导演梅亚姆·朱贝尔自编自导的《我属于谁》(2024),作为一部聚焦移民身份认同的北欧-阿拉伯合拍片,在柏林电影节首映后引发了不小争议。这部横跨六国制作的剧情片,通过一个突尼斯移民家庭的撕裂故事,展现了文化冲突这个老话题下的新困境。

跨越地中海的叙事野心

影片讲述在挪威定居的突尼斯母亲拉希玛(萨哈·纳斯拉维饰),当她的大儿子加入极端组织后,不得不在北欧价值观与阿拉伯传统之间做出艰难抉择。导演朱贝尔采用双线叙事:一条是儿子在叙利亚战场的迷失,另一条是母亲在奥斯陆郊区试图挽救家庭的徒劳。这种叙事结构让人联想到阿斯哈·法哈蒂的《一次别离》,但朱贝尔更侧重女性视角下的心理写实。

值得玩味的是,片中奥斯陆的冬季景观与突尼斯闪回场景形成强烈对比——前者用冷蓝色调表现疏离感,后者则以暖黄色调渲染记忆中的温情。这种视觉语言的运用,恰如其分地外化了移民群体的精神困境。

争议背后的文化语境

豆瓣5.8分的低评价,部分源于影片对敏感话题的暧昧态度。有观众批评导演既想批判宗教极端主义,又不愿得罪阿拉伯观众,导致主角动机模糊。比如关键情节中,母亲发现儿子卧室藏有极端主义宣传品时,选择沉默而非报警,这个设定在挪威本地试映时就引发激烈讨论。

不过这种左右为难或许正是导演的本意。正如奥斯陆大学移民研究教授艾琳·约翰森指出:第二代移民的身份撕裂往往超出主流社会的想象,他们既不属于父母的原生文化,又未被定居国完全接纳。影片中小儿子在学校被叫恐怖分子的桥段,正是这种困境的具象化呈现。

技术层面的亮点

摄影指导马利克·梅切尔吉(曾参与《何以为家》拍摄)贡献了多处惊艳的长镜头。特别是开篇7分钟的家族聚餐戏,通过精妙的场面调度,将三代人之间微妙的权力关系展现得淋漓尽致。配乐方面,挪威电子音乐人DeaLiane融合了阿拉伯传统乐器乌德琴的旋律,创造出独特的北欧-马格里布混响效果。

尽管存在叙事节奏拖沓、符号化严重等问题,但作为朱贝尔的长片处女作,《我属于谁》至少勇敢触碰了欧洲移民电影很少涉及的母职困境——当孩子在意识形态上叛逃,母亲该如何重新定义自己的归属?这个问题的复杂性,或许正是评分两极分化的深层原因。

暂无评论内容